Une vie et son roman d’images intemporelles

Entretien avec Stéphane Brizé, réalisateur, scénariste

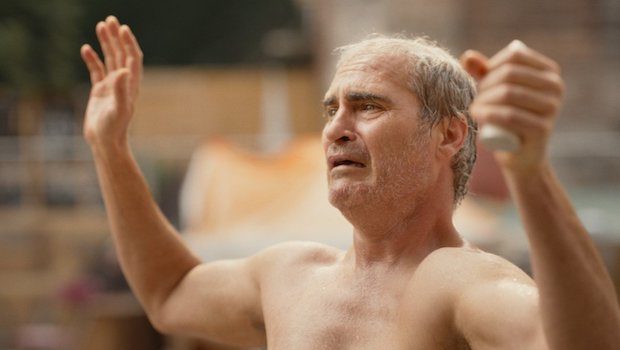

Dans les costumes du XIXème siècle, les scènes nobles de la vie de campagne du roman normand de Maupassant : Stéphane Brizé filme une vie, une femme, un romantisme effondré. Judith Chemla en fragile héroïne. (Lire la critique du film).

J’ai découvert le roman il y a un peu plus de vingt ans, avec le sentiment d’être en fraternité avec cette héroïne. Je l’ai lu et relu, avec l’idée d’en faire un film peut-être. Il est devenu faisable quand j’ai réussi à mettre des mots sur cette fraternité, à comprendre que le rapport au monde de Jeanne, cette haute idée de l’homme qu’elle a, certainement un peu candide, correspondait à un moment de ma vie. La violence de la réalité, j’ai le sentiment de la connaître intimement.

Jeanne est dans l’impossibilité de faire le deuil d’un paradis, de la vie parfaite. C’est l’histoire d’une désillusion qui est aussi la mienne. Il n’y a pas de décalcomanie de ma vie et de la vie de Jeanne, mais il y a quelque chose de ce rapport au monde. Se rendre compte que ce que l’on croyait parfait n’existe pas est d’une grande violence. Je me souviens très bien du moment où je l’ai découvert.

Quand je fais un film, je ne me demande pas s’il va plaire au plus grand nombre. Mais très sincèrement, je pense que ce deuil et cette déception de Jeanne appartiennent à tout le monde. Après, on se demande ce que l’on a encore envie de regarder ou non de la vie. C’est notre exil commun, ce rivage dont on s’éloigne.

Je ne viens pas d’un monde protégé, mais cette idée d’un Homme parfait était là, une idée qui vient de l’enfance. Jeanne est dans un rapport étroit avec la nature, et la nature, dans une idée très rousseauiste, ne ment pas. Si on lui offre les bonnes conditions, la graine pousse dans la nature, alors que l’homme, on peut lui donner toutes les bonnes conditions, il n’est pas forcément bon avec nous.

Ce n’est ni un roman ni un film sur la condition de la femme au XIXème siècle. Ils sont atypiques. À l’époque, la réalité était de se marier entre fortunes, le mariage d’amour est quelque chose de récent. À l’époque, on était très permissif, du coup, à l’égard des relations extraconjugales. J’ai filmé cette époque, mais je la rends intemporelle et universelle.

Ce qui m’intéresse, c’est l’acteur, pas le personnage. Je le dis aux acteurs sur le plateau : je suis en train de faire un documentaire sur vous. La fiction avec ses personnages existe par le scénario. C’est le spectateur qui voit un personnage. Devant moi, je vois des acteurs, habillés, costumés, et je suis dans quelque chose de très sec, près de leur vérité. Avec les comédiens, je ne fais pas autre chose qu’avec la matière qu’il y a devant moi. Je ne cherche pas autre chose. Je suis allée chercher Judith Chemla, Yolande Moreau et Jean-Pierre Darroussin pour faire une famille, dans ce que j’imagine être leur rapport au monde.

Maupassant fait un roman chronologique et parcourt trente ans de la vie d’une femme. Au cinéma, je ne dispose pas d’autant de temps. On ne peut pas mettre ses pas dans les pas de Maupassant, puisqu’on ne fait pas un film de quinze heures. J’ai eu des deuils à faire par rapport au roman. Dans les deux heures du film, j’ai convoqué cet outil éminemment cinématographique qu’est l’ellipse, paradoxalement du non-temps, quasi métaphysique.

Le tournage prolonge l’écriture. Constamment, je change le dispositif des scènes. J’en fais une, j’en invente une autre. En arrachant la caméra du pied, en filmant à l’épaule, depuis La Loi du marché, j’ai trouvé une liberté et c’est comme si la caméra s’adaptait à ma main, dans une forme d’écriture. La caméra à l’épaule réinvente sans arrêt sa place. Mais je me place de sorte à ne déranger personne, il n’y a donc pas de face-à-face, de champ-contrechamp. Je me positionne de manière à ne pas encombrer les acteurs. La caméra est loin, mais en longue focale. En ne filmant pas tout le visage, le spectateur peut s’accrocher, mais se projeter aussi librement.

Jeanne est un personnage enfermé dans une certaine idée de monde, qu’elle rêve. Son regard bute donc constamment contre le cadre et ce qu’elle a en tête existe ailleurs. En format Scope, j’aurais été contraint de la placer dans un coin du cadre. Je la trouve sublime de vouloir croire et continuer à croire contre vents et marées à l’idée du monde qu’elle se fait.