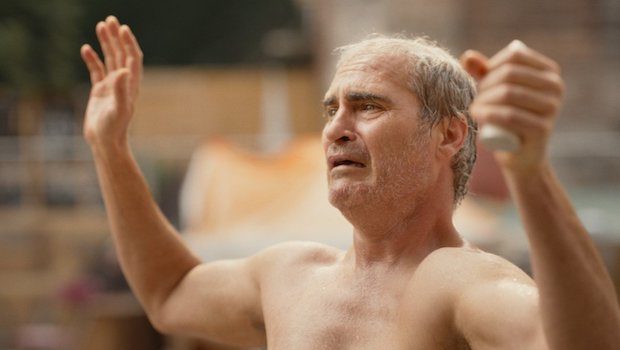

Hard Day retrace le parcours, pendant quelques heures, d’un policier sur le point de divorcer, qui vient de perdre sa mère et intéresse fortement la police des polices. Et ce ne sont que les prémices de ce film réjouissant, entre thriller et comédie noire, mené tambour battant. Son réalisateur, Kim Seong-hoon, était à Cannes, en mai dernier, pour le présenter à la Quinzaine des réalisateurs.

Pour le cinéma coréen, je dirais que mon film se situe dans la moyenne. Au départ, il a été difficile de trouver des investisseurs pour lever des fonds, mais une fois que les producteurs étaient d’accord, que nous nous étions entendus sur le contenu du film, les choses ont fonctionné plus facilement. Comme la Corée du Sud est un petit pays, le marché est assez restreint et il existe une concurrence très forte entre les films et bien sûr, les producteurs ont tendance à parier sur des films un minimum stables, commerciaux. Le film a coûté 13 millions de dollars. Par comparaison, Snowpiercer, qui est un gros budget du cinéma sud-coréen, a coûté 39 millions de dollars.

C’est un format souvent utilisé dans le cinéma de genre sud-coréen, et c’est un format que j’affectionne. C’est dans Le Mépris de Godard, je crois, qu’un personnage dit que le cinémascope est fait pour filmer les enterrements et les serpents !

Mes sources d’inspiration proviennent des journaux, je lis les faits divers qui se déroulent en Corée, mais ce n’est pas une affaire en particulier qui m’a inspiré. C’est plutôt l’accumulation de tout ce que je lis, de ce que j’entends autour de moi. Par exemple, la situation de la corruption dans la police n’est pas un sujet typiquement coréen. La vie en société est source de problèmes et donc de drames.

C’est vrai que c’est un genre populaire ici, mais peut-être aussi que ce sont les films qui s’exportent le plus et qu’ils ont tendance à être surreprésentés à l’étranger. Mais vous savez, il y a quelques années, le genre n’était pas si populaire que ça et je pense que le film qui a déclenché cet engouement a été Memories of Murder de Bong Joon-ho, en 2002. La critique a été dithyrambique et le film a connu un vrai succès commercial. Mais les choses se sont tassées ensuite. Il a fallu le succès de The Chaser de Na Hong-jin en 2006 pour que le genre connaisse à nouveau un regain d’intérêt. Je pense qu’il s’agit plutôt de cycles.

Parmi les réalisateurs que j’admire, et que je ne connais pas personnellement, il y a bien sûr Bong Joon-ho, qui pour moi reste une grande référence. J’ai dû voir Memories of Murder une dizaine de fois et je pense que je le connais par cœur, j’ai vraiment le film dans la peau. J’aime aussi beaucoup Park Chan-wook. Sinon, j’ai quelques amis cinéastes beaucoup moins connus : on se retrouve régulièrement dans un club de ping-pong et nous nous sommes trouvé un surnom : le club des losers. C’est une façon de parler avec humour de notre manque relatif de succès.

Comme il s’est écoulé huit ans entre mon premier et mon second film, j’ai eu le temps de travailler sur plusieurs scénarios. Pour l’instant, je ne sais pas du tout lequel je vais choisir pour mon troisième film, mais je ne me refuse pas la possibilité non plus de travailler sur une commande provenant de l’extérieur.