Le dixième long-métrage du Taïwanais Tsai Ming Liang, salué par un Grand prix du jury à la Mostra de Venise, donne à voir une famille et des paysages à l’abandon, sidérants de présence pourtant. Une fable sombre, parfois mystérieuse, où il est autant question de survie que de mélancolie. Magnétique, de bout en bout.

Un paysage de béton et de ruines, entre rivière et ville. La première, lointaine, est en crue ; la seconde, plus proche, est en crise. C’est ici, dans cette périphérie en chantier, hostile et désolée, qu’une famille de sans-abri – un père et ses deux enfants – tente de fixer sa déshérence. La pluie, la boue, le bruit et quelques chiens rythment leur quotidien, aussi trivial que fantomatique. Entre deux mondes, à tous points de vue.

Pourtant, par la magie d’un regard et d’un tempo à nul autre pareil, cette famille décomposée et ce paysage-miroir sont sidérants de présence. De force. De beauté. Longtemps d’ailleurs, bien après la projection, les images tragiques des Chiens errants continuent de résonner en nous, comme autant de visions magnétiques, vertigineuses. Nulle attraction malsaine : ce film quasi mutique, mais qui ne cesse de faire dialoguer matière et forme, topographie et sentiments, a tout simplement la puissance irrésistible d’une œuvre juste. Et accomplie.

Bienvenue dans l’univers de Tsai Ming Liang, cinéaste taïwanais qui, depuis le début des années 1990, trace une route alternative, aussi élégante qu’obsessionnelle ! Dûment célébrée : Les Chiens errants, son dixième long-métrage et l’un des plus sombres, a ainsi obtenu le Grand prix du jury à la Mostra de Venise. Raccord, finalement, avec son ampleur, sa majesté. Quant à la Cinémathèque française, à Paris, temple de la cinéphilie, elle lui consacre une rétrospective, du 10 au 30 mars 2014.

Une convergence qui s’explique, peut-être, parce que Tsai Ming Liang a dit de ce nouvel opus qu’il serait son dernier (à seulement 56 ans, et bien qu’ayant été très malade, il peut changer d’avis, on le souhaite !). Et, plus sûrement, parce que l’on y retrouve, mais de façon aiguë, deux des caractéristiques qui ont façonné son style. Et qui fascinent.

A savoir, un rythme doux, mélancolique, quoi qu’il en soit. Et une temporalité diluée, comme en suspens : ici, au moins deux de ses plans-séquences, fixes mais jamais immobiles, durent près de 20 minutes.

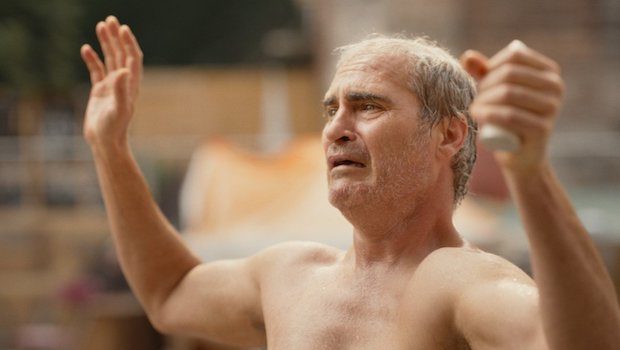

Sans doute, cette radicalité formelle va-t-elle déconcerter, voire décourager certains. D’autant que les protagonistes et leurs interactions restent parfois mystérieux (les trois femmes, pas toujours bien identifiées, jouent-elles le même personnage… ou pas ?). Il serait dommage, pourtant, qu’ils renoncent. Car Tsai Ming Liang, qui s’aventure bel et bien dans le conte cruel (on songe parfois à La Nuit du chasseur), n’est jamais dans la posture. De fait, ses temps ne sont pas morts mais pleins. Pleins des visages et des gestes de ses antihéros, auxquels il prête une attention extraordinaire. Dès lors, et c’est captivant, leurs corps se racontent, au moins autant qu’ils racontent l’histoire.

Comme dans cette séquence, dense et hypnotique, où une femme regarde une peinture murale à l’abandon, tout entière absorbée par cet horizon… en forme d’illusion. Ce jeu de miroirs, sans artifice mais cadré somptueusement, à la fois réel et irréel, est bouleversant. Il faut voir aussi cette scène où le père de famille – interprété par Lee Kang Sheng, l’acteur fétiche de Tsai Ming Liang – découvre que ses enfants sont partis, et se jette alors sur le chou en forme de poupée de sa petite fille : une scène… dévorante de désespoir.

Chaque fois, ces moments crus, intimes et dilatés, rappellent combien ce cinéma-là est fait de chair (en souffrance), bien plus que de concepts désincarnés (la solitude, le renoncement). Et chaque fois, ils permettent au spectateur, lui aussi déconnecté du présent, de capter les flux de lumière, les ambiances sonores ou les vibrations des acteurs avec une rare finesse. En somme, de s’immerger en profondeur.

Par Ariane Allard.