Ce documentaire vibrant sur des marginaux de Houston emprunte à la fiction pour capter la poésie d’un désespoir.

Pour son nouveau documentaire après Southern Belle (2017), Nicolas Peduzzi retourne à Houston, Texas. Il dresse le portrait de cette ville mystérieuse, rongée par la drogue et la pauvreté, en s’intéressant cette fois-ci plus particulièrement à un quartier, Third Ward, situé dans le centre. C’est ici qu’est né le mouvement hip-hop. Le cinéaste radiographie ce lieu bouillonnant en filmant une population de marginaux qui errent et se débattent pour survivre.

La puissance du film réside dans sa dimension plus poétique que sociale. Nicolas Peduzzi capte un climat, des couleurs, des sons, plus que des discours. Il évacue le contexte politique d’une ville qui a voté pour Trump. D’ailleurs, il relate à la place la menace imminente d’un ouragan. Houston devient devant sa caméra une ville apocalyptique, ce qui amplifie la situation d’urgence vitale de ses résidents. Le réalisateur mêle également le documentaire et la fiction en ajoutant des scènes dans lesquelles les protagonistes rejouent leur histoire, à l’image de ce fils renié qui déclare sa haine envers son père. Cette mise en scène de soi installe du malaise et de la drôlerie.

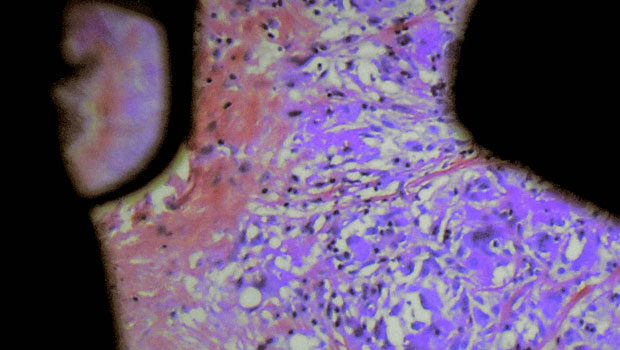

Le film ne cherche à aucun moment à expliquer rationnellement la marginalité, mais offre des moments d’éclats et livre le spectacle du chaos. Cette œuvre hybride joue sur une perte de repère esthétique, à la limite de l’abstraction, ce qui nous met au diapason du sentiment d’abandon qui habite ces “personnages”. Tout le travail formel (lumière, couleurs, musiques) vise à transcender les portraits. On pense à Harmony Korine (Gummo, Julien Donkey-Boy) face à cette galerie de freaks filmée avec tendresse et bienveillance. L’image de Peduzzi contient toute la face sombre et intime de ces tranches de vie brisées.

La mort rôde à chaque coin de rue, au milieu des gangs et des drogués. Le grand désespoir que l’on ressent, la noirceur, cette fatalité que rien ne peut se reconstruire, est contrastée par la musique. Celle-ci demeure la face lumineuse du film. On entend Bloodbath, une rappeuse du Third Ward, parler de sa vie tragique. Et par le rap, elle se cherche un ailleurs meilleur. C’est encore par la musique que Will, le fils renié, se confie le plus profondément, à la guitare, en délivrant par des paroles crues ce qu’il a vécu. Dans cette scène mémorable, son oncle gominé lui répond comme Frank Sinatra. La musique, comme l’humour, est la politesse du désespoir. Concernant la B.O., le réalisateur cherche à briser les repères en ajoutant aux titres de hip-hop et de jazz des airs d’opéra. Ces derniers amènent à la tragédie.

Dans ce véritable poème cinématographique, Houston est une ville peuplée de fantômes. Plus que l’imagerie américaine vue par un français, ce film est une peinture dessinée par un authentique artiste, qui parvient à déjouer tous les stéréotypes pour proposer une expérience de cinéma fascinante. Ce n’est pas sans rappeler le génial The Last Hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe situé dans les monts des Appalaches dans le Kentucky, où la population rurale a vécu le déclin économique. Une belle mélancolie se dégage de ces images et ces sons, qui racontent une Amérique en quête de renaissance.

Benoit Basirico