Il aura fallu que l’idée chemine, que le chagrin s’atténue, pour que l’ambition d’une grande exposition consacrée à l’œuvre de Jacques Demy, mort en 1990, prenne corps. Ce désir est ancien. Il fut en son temps exprimé par Claude Berri, alors Président de la Cinémathèque française, puis réitéré par Serge Toubiana, son directeur général. « Maintenant la douleur est passée et il reste une petite musique douce qui nous donne envie de faire vivre son travail », exprime Rosalie Varda-Demy à qui cette exposition doit beaucoup. C’est elle, épaulée par son frère Mathieu Demy, qui a exhumé ces archives précieuses et embrassé le vaste projet de faire restaurer et numériser les films de son père. La Cinémathèque, le festival de Cannes, l’Institut Lumière de Lyon, le ministère de la Culture, des mécènes privés et des cinéphiles ont proposé leurs deniers pour soutenir cette restauration. Plus que pour tout autre cinéaste, peut-être, l’engouement choral est manifeste : les plus connus de ses films traversent les années de leurs vibrations continues.

DES NOTES, DES ÉCHOS

Qu’elle est émouvante, cette salle inaugurale, habitée des prémices d’une filmographie en devenir. Les yeux du spectateur invité au parcours se posent sur des écritures. Quoi de plus présent, de plus immédiat, que ces traces manuscrites à l’encre couchées sur le papier ? Il y a là cette lettre écrite par Demy à Christian-Jaque, ces notes de travail, ce personnage de carton découpé dont un projecteur Pathé Kid jonché sur deux ouvrages projette les mouvements filmés. Attaque nocturne, court métrage animé, espiègle, sautillant, du cinéaste alors âgé de dix-sept ans. Plus loin, un métrage, noir et blanc, Les Horizons morts (1951), film de fin d’études à l’Ecole Technique de Photographie et Cinématographie de la rue Vaugirard : Demy, réalisateur et acteur, rend hommage à Cocteau, l’artiste chéri, adulé. Il nimbera son parcours : dans Peau d’âne ou Parking, son influence est là, visible à la lumière ou tapie dans l’ombre.

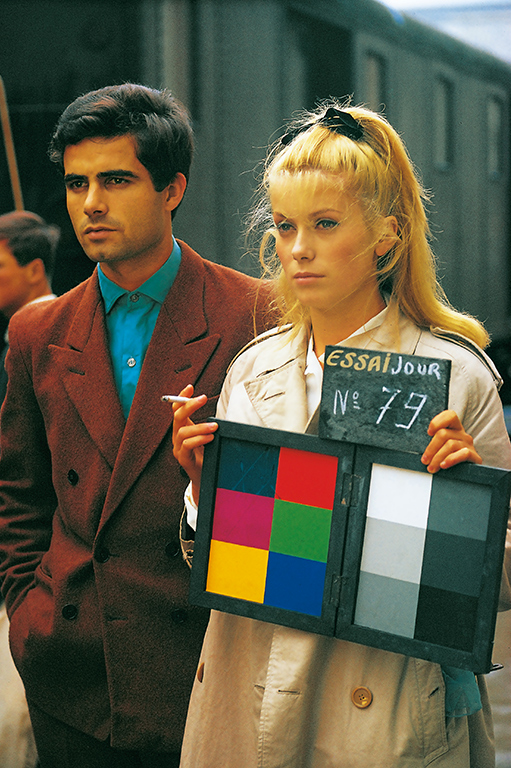

Il faut se concentrer sur ces documents rares et précieux, prendre son temps, calmer l’impatience, car toutes proches, invitant à l’écoute les oreilles réjouies, les voilà, déjà, ces notes connues de tous : les Demoiselles chantent de concert et d’emblée. A leur approche, leurs silhouettes scintillantes et mouvantes se dessinent, projetées sur un mur blanc. Deux pièces communiquent, consacrées aux Parapluies de Cherbourg (1964) et aux Demoiselles de Rochefort (1967) qui se font écho l’un l’autre. Les extraits cohabitent avec des photos de plateau, documents de travail et images d’archives.

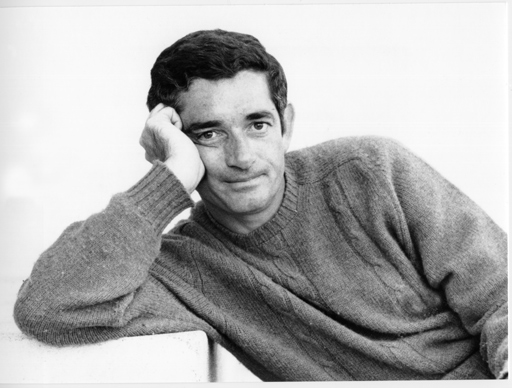

Il y a de la joie, du mouvement. Les couleurs affichent leur éclat inépuisable. Outre les modes, l’artifice revendiqué fascine toujours. Catherine Deneuve, photographiée par Agnès Varda, l’épouse complice, est belle à tomber. Sa sœur, Françoise Dorléac, irradie de vitalité, superbe, elle aussi. Entre elles deux, Jacques Demy est là, sur ces images de tournage, guidant leurs mouvements, orchestrant la juste circulation des énergies. Son regard est doux et déterminé à la fois. Sa présence retrouvée trouble. On pourrait en pleurer.

VAINCRE LA MÉLANCOLIE

Il y a quelque chose d’heureux en ces murs. La part mélancolique de Demy, fondamentale, se dessine en filigrane, mais jamais ne domine en ces pièces lumineuses, colorées, musicales. L’élan l’emporte, d’un film à l’autre, d’une époque à l’autre.

Aux notes enjouées du Michel Legrand des Demoiselles répondent, plus loin, celles, rageuses, d’Une Chambre en ville et de ses ouvriers en colère (1982). Ce qui animait le cinéaste se raconte de pièce en pièce : son attention portée à la lutte des classes, son horreur de la guerre, son amour pour Nantes, sa ville natale. Lui, le fils d’un garagiste et d’une coiffeuse, n’a jamais oublié ses racines. Elles le portaient et participaient du mouvement perpétuel de son œuvre, du grave au merveilleux, et inversement.

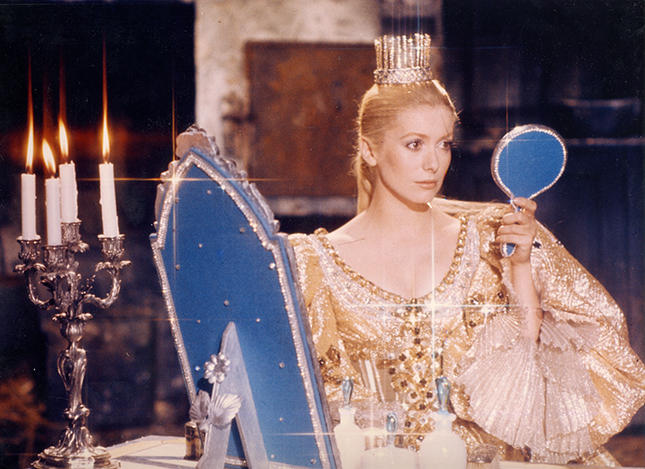

Ce même va-et-vient traverse Peau d’âne (1970). Le film, hanté par le trouble incestueux, fait ici l’objet d’un espace entier : robes couleurs de lune et de soleil reconstituées, peau d’âne d’origine, jusqu’à la fleur rose, mutine et son œil dissimulé, font face aux gravures de Gustave Doré et aux toiles de Leonor Fini, sources d’inspiration du film

Un dernier tournant : des photos, des documents à voir, une armoire vitrée où se nichent, pêle-mêle, des outils de cinéma, boîtes à bobines et pellicules empilées. Et des tableaux. Car Jacques Demy, comme Maurice Pialat dont l’univers reconstitué vibre, lui aussi, deux étages plus haut, peignait. Pialat a commencé sa carrière par la peinture, Demy a fini sa vie en s’y essayant. Paysages maritimes, regard contemplatif, geste silencieux. Maurice Pialat aimait Le Sabotier du Val de Loire, le court métrage réalisé par Jacques Demy en 1955. Ces deux-là – qui sait ? – dialoguent peut-être dans le noir, le soir venu.