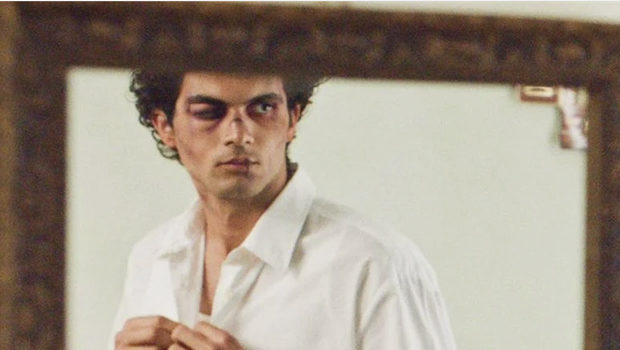

Alpha de Julia Ducournau en compétition à Cannes 2025, a divisé notre bande. Lisez notre polycritique à son sujet.

Alpha, ou le sépulcre sublime des parias de l’épidémie de SIDA. Julia Ducournau subvertit les stigmates, répare les blessures collectives dans un film sanctuaire — lieu de résurrection symbolique où les damnés d’hier accèdent à la grâce. Elle fait entrer dans la sacralité les corps hier impurs, par une transsubstantiation saisissante, qui rend justice aux premiers bannis de la maladie qui a ravagé les années 1980 et 1990. Le mortel se mêle à l’éternel, la chair à la pierre. Chaque veine de sang devient veine minérale : les malades en fin de vie entrent dans la mort changés en sculptures de marbre, la matière noble et pure de la statuaire classique. Ainsi, dans Alpha, la mort ne nie plus, elle consacre. Les bannis d’hier sont arrachés à l’ombre, élevés au rang d’icônes. Les statues qu’ils deviennent – gisants modernes au silence souverain – évoquent les grandes figures sculptées du Moyen Âge, qui veillaient sur les vivants en rappelant la dignité des trépassés. Le tombeau de marbre que leur construit Julia Ducournau n’est pas un lieu de disparition, mais d’élévation. Il bouleverse, ce mausolée cinématographique, par sa beauté funèbre et sa tendresse radicale. Il ne pleure pas les morts : il les inscrit dans l’éternité, lavés de toute infamie, consacrés à jamais.

Jo Fishley

Il y a des idées, plans et séquences dans Alpha qu’on gardera gravés en mémoire : la main d’une petite fille glissée dans celle de son oncle malade, d’où sort une coccinelle ; une sortie de classe à la piscine où l’effroi s’invite ; des corps mourants sublimés par une métamorphose marmoréenne – magnifique idée réparatrice. Julia Ducournau, on le sait depuis Grave, son premier long-métrage, est dotée d’un grand sens de l’image et du son, et sait faire naître des sensations organiques à l’écran. Hélas, ici, sa narration se grippe, devient inutilement confuse, redondante, et le trop-plein de musique (que couronne, au générique final, la 7e symphonie de Beethoven, utilisée maintes fois au cinéma) finit par asphyxier le récit. On oscille ainsi entre des moments d’une grande puissance, où se raconte la peur d’une femme de perdre les êtres qui lui sont chers, et d’autres, où le film tourne autour de lui-même et nous place, hélas, en lisière de ce qui s’y joue.

Anne-Claire Cieutat

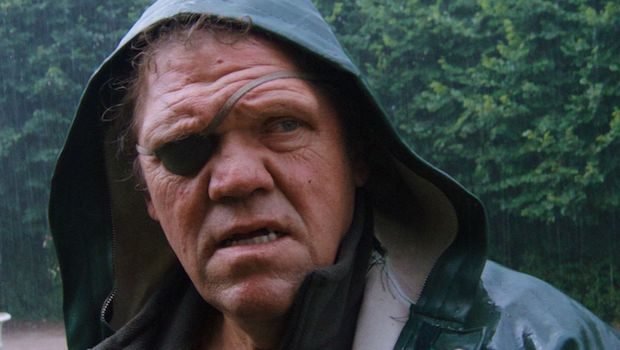

Depuis Grave (2016) et Titane (2021), les cinéphiles s’affrontent en France au sujet des films de Julia Ducournau, un privilège de certains cinéastes se consolant d’être incompris ou en avance sur leur temps. En dépit des applaudissements (tout sauf critiques) de la séance officielle, la colère des journalistes à Cannes au sujet d’Alpha est vite montée, révélatrice d’une déception abrupte, autant pour le film que pour la sélection du festival lui-même, Cannes ayant pris l’œuvre pour ce qu’elle n’est pas, un film d’auteur sans hauteur de vue. Le beau décorum de la Terre devenue rouge et les maquillages si esthétiques des malades pour métaphore d’un monde desséché et des hommes contaminés masquent un constat cruel et récurrent à l’endroit de la jeune réalisatrice : où est passé le scénario ? En lieu et place, nous assistons au développement d’un pitch recroquevillé sur l’intimité d’un frère addict en fin de vie (Tahar Rahim) et de sa sœur (Golshifteh Farahani), médecin et maman d’une adolescente aux grand yeux larmoyants, la protagoniste éponyme Alpha (Mélissa Boros). Quoi d’autre ? Pas grand-chose. Ducournau se démène en sur-soulignant chaque séquence et la partition de ses acteurs, en utilisant des musiques tonitruantes (malgré leur bon goût, Portishead, Beethoven) pour colmater les trous, poussant loin le bouchon d’images chocs peu inspirées et récupérées comme si Carrie de Brian De Palma, Au-Delà du réel de Ken Russel, voire Contagion de Soderbergh n’avaient jamais existé avant elle. Ce manque d’humilité, allié à une vision au forceps, est balayé de surcroît par des instants gênants, tel ce malade, mi-zombie mi-humain, faisant un doigt d’honneur à la mort pour « faire genre ». Face à cela, le spectateur est désespéré et s’ennuie terriblement.

Olivier Bombarda