On reconnaît un garde du corps au fait qu’il est en noir des chaussures à l’oreillette, porte un col roulé par plus de 25° et ne transpire pas… C’est un métier.

Les affaires reprennent ! Il manquait dans cette compétition un portrait de femme qui nous emporte, même si, dans un second rôle, l’actrice Andrea Waskovics incarnant la mère dans Orphan de Laszlo Nemes reste une candidate plus que sérieuse. Sinon, que d’hommes, que d’hommes ! On compte donc sur la sagesse du jury présidé par Alexander Payne et composé de Maura Delpero, Fernanda Torres et Zhao Tao, Stéphane Brizé, Cristian Mungiu et Mohammad Rasoulof pour récompenser la prestation de Valeria Bruni Tedeschi dans Duse de Pietro Marcello. Elle incarne, dans les dernières années de sa vie, juste après les ravages de la Première Guerre mondiale, l’actrice de théâtre frappée de tuberculose qui décide de remonter sur scène pour sa propre survie : car, au propre comme au figuré, c’est là qu’elle respire le mieux. On ne verra pas la partie flamboyante qui fit d’elle, au XIXème siècle, une icône absolue des planches, mais les dernières années d’une femme ambiguë, autocentrée, fatiguée mais debout que Bruni-Tedeschi joue, dans sa langue maternelle, avec toute sa dualité entre grâces de libellule et manières de bulldozer. Le film est élégant, tenu, un brin trop classique, mais elle est divine, comme celle qu’elle incarne.

Décidément, les séries nous réjouissent ici : deux épisodes sur six de Portobello par il maestro Marco Bellochio (Le Traître, L’Enlèvement) présentés hors compétition et c’est le bonheur assuré ! Il s’agit d’une histoire toute italienne, moins connue que l’enlèvement d’Aldo Moro qu’il relatait dans sa série précédente, Esterno Notte. Celle du présentateur vedette de la télévision, Enzo Tortora, animateur de l’émission phare de la télévision italienne, Portobello, qui fut, un jour de 1977, arrêté pour trafic de drogues et lien avec la mafia. Ce Jacques Martin transalpin était comme un membre de chaque famille dans toutes les couches de la société, réunies religieusement devant ses shows. Marco Bellochio, à sa manière habituelle, livre une série ample et superbe, il dissèque les événements par le menu, leur étrangeté et leur impact, et comme l’histoire nous est quasi inconnue, c’est d’autant plus passionnant (et frustrant en attendant la diffusion de la totalité en 2026 sur HBO).

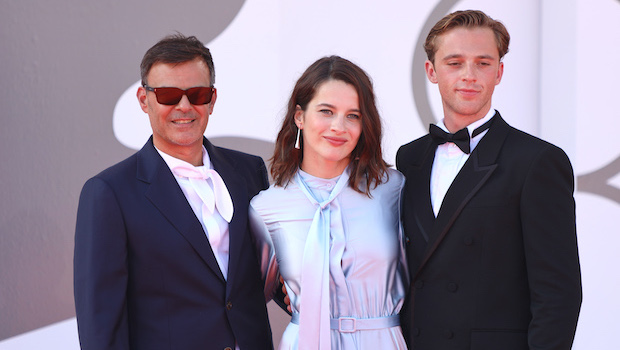

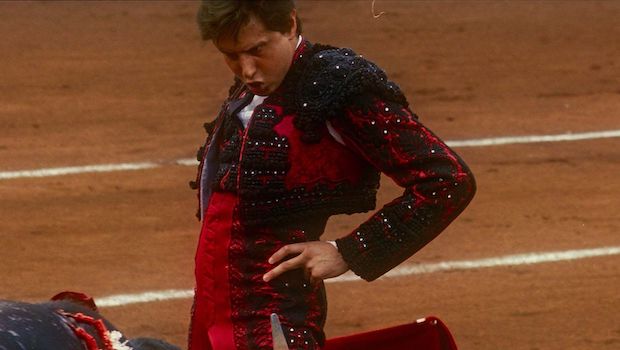

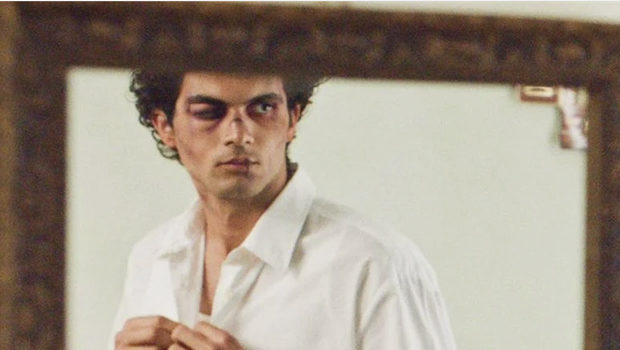

L’adaptation de L’Étranger par François Ozon est une magnifique réussite. Fidèle à la lettre mais infidèle quand il faut, le film ne cède pas à la facilité d’une voix off omniprésente pour restituer la beauté et la sécheresse d’écriture d’Albert Camus. Pas d’« Aujourd’hui, maman est morte » pour ouvrir ce récit en noir et blanc, mais une plongée dans les images d’actualité d’Alger commentées par une voix mécanique qui dit à quel point la ville a changé avec l’arrivée des colons Français, puis dans la prison où Meursault (Benjamin Voisin) est enfermé pour avoir « tué un Arabe ». C’est ensuite en flash-back que se déroule l’histoire de cet assassin sans passions, sans chagrins, qui semble hors du monde et ne parvient pas à pleurer sa mère, à dire je t’aime à sa petite amie (Rebecca Marder) ni à dire non à un voisin douteux quand il lui demande son aide. L’absurdité du monde est ici disséquée, éprouvée, entre chaleur ambiante et froideur apparente de Meursault. Lors du procès, l’avocat s’écrie « Alors, tout est vrai et rien n’est vrai !? » Drame absolu, malaise profond.

Kathryn Bigelow (Démineurs, Detroit) secoue le cocotier vénitien avec A House of Dynamite. Brûlot politique déguisé en film d’action, qui narre en trois phases – chacune revenant toujours au début de l’intrigue et s’achevant sur un écran noir d’incertitude – comment une attaque de missile nucléaire venue d’on ne sait où et menaçant d’annihiler une ville américaine est prise en charge par tout le staff de la maison blanche, du plus petit communiquant au Président. Un film qui noie un peu le poisson dans sa première partie pour dire, au bout du compte, à quel point cette menace de fiction est létale. Et vraie.

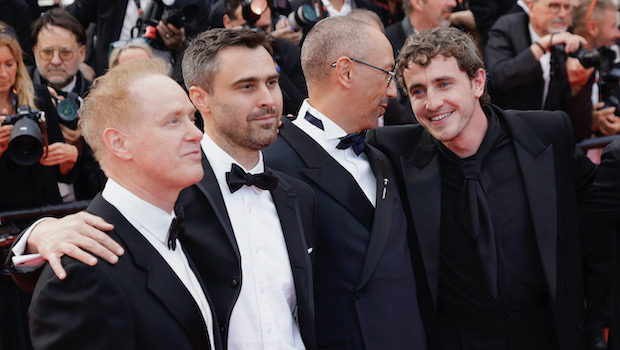

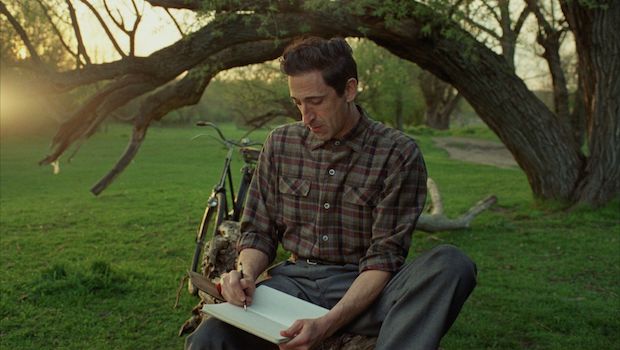

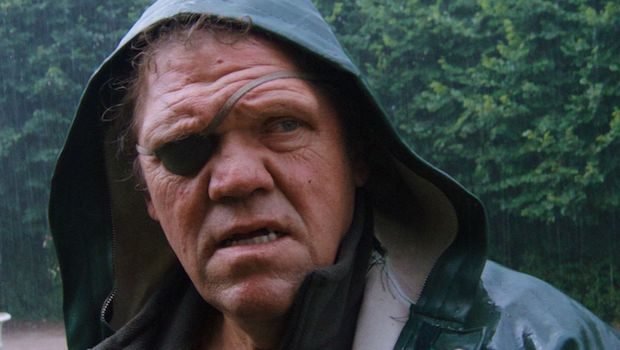

La question du vrai, dans ce festival, est omniprésente. À pied d’œuvre de Valérie Donzelli interrogeant ce qu’est un « vrai » pauvre ; la phrase de la poétesse Sylvia Plath ouvrant Jay Kelly de Noah Baumbach : « C’est une immense responsabilité que d’être soi-même. Il est bien plus facile d’être quelqu’un d’autre ou alors personne. », toutes ces « histoires vraies » qui ne cessent d’apparaître au fil de la sélection. Smashing Machine de Benny Safdie suit, entre 1997 et 2000, le champion de MMA ou free fight Mark Kerr, machine à gagner toute en muscles interprétée par l’ancien catcheur reconverti dans le cinéma, Dwayne Johnson. En caméra portée, le regard sur ce sport alors débutant, aux règles fluctuantes et à la violence démente, est plus convaincant que les scènes de ménage homériques du bonhomme avec sa compagne Dawn (Emily Blunt). Dommage… Extrêmement réussie est la reconstitution par Gus van Sant d’un fait divers survenu à Indianapolis en 1977 dans Dead Man’s Wire, présenté hors compétition : l’histoire de Tony Kiritsis, « just a little guy », comme il se présente lui-même, qui prend en otage le fils du grand patron d’une société de prêt qui l’a mis sur la paille en lui attachant sur la nuque un fusil à pompe tenu par un fil de fer (le Dead Man’s Wire du titre) qui peut à tout moment lui arracher la tête. Le désespoir des petits, des obscurs, des sans grades, l’outrecuidance des puissants (Al Pacino, en pleine forme… bien que je sois au regret de vous dire qu’il n’est finalement pas venu à la Mostra, malgré des annonces contradictoires), les médias comme relais et miroirs parfois déformants (une équipe télé et un DJ local) et la verve retrouvée du réalisateur d’Elephant pour dire, sans lourdeur, en nous faisant même rire parfois, la colère et l’impuissance de ses compatriotes. Et reposer, une fois de plus la question : qui a tué le rêve américain ?

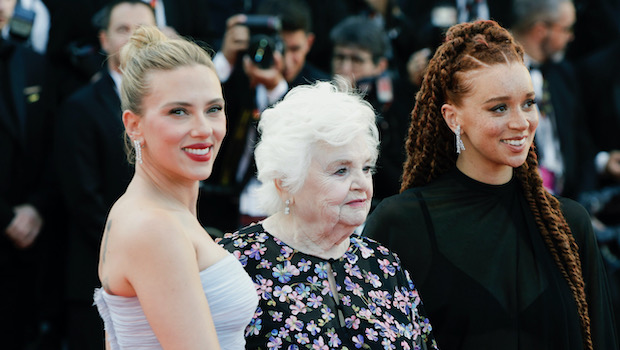

Et puis, il y eut La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania, l’histoire en janvier 2024 de cette petite fille de six ans qui resta coincée à Gaza dans une voiture où son oncle, sa tante et ses cousins avaient tous été assassinés par des tirs issus d’un tank israélien. La réalisatrice, comme elle le fit dans La Belle et la Meute et Les Filles d’Olfa mêle la réalité et la fiction : ici les enregistrements sont authentiques et on entend la voix de Hind Rajab, tandis que ses interlocuteurs de la Société du Croissant Rouge Palestinien auxquels elle parla longuement, sont interprétés par des acteurs. C’est bouleversant, d’autant qu’on connaît la fin : Hind a été, elle aussi, assassinée, comme les deux infirmiers de l’ambulance qui avait été envoyée après bien des négociations et demandes de feu vert. Le procédé mis en place a ses limites, comme s’il fallait remplir les blancs, exagérer les cris, faire fiction, en somme. Mais la réalité nous prend à la gorge : The Voice of Hind Rajab est, au-delà du cinéma, un cri pour la paix. Il mérite d’être entendu.