Il fut, plus d’une décennie durant, un méticuleux observateur de l’évolution du 7e art et du monde en général, préférant l’ombre à la lumière, le temps de bâtir de solides fondations pour sa structure de production. Un homme patient, curieux, tenace et stratège, à la capacité de travail colossale, dont l’acuité frappe celles et ceux qui l’ont côtoyé en France, où il a grandi, comme ailleurs. Hamid Mokhneche a fait ses armes à Hollywood, où il a étudié de près le fonctionnement des studios. Plus largement, il a exploré l’Histoire du cinéma et de la littérature avec passion et rigueur, a forgé son regard, son esprit critique et fait grandir son désir de raconter des histoires outre les modes et tendances trop vite obsolètes. Aujourd’hui, sa société Tyrus Pictures, qu’il dirige conjointement avec son associé Michael Zelman à Los Angeles, existe et s’apprête à lancer plusieurs projets. Dans BANDE À PART, Hamid Mokhneche donne son premier entretien pour la France, expose ses ambitions et sa vision aiguisée de l’état du cinéma et de ses salles, à l’heure où les plates-formes influencent la manière de concevoir les récits et où l’IA interroge sur l’avenir de la création.

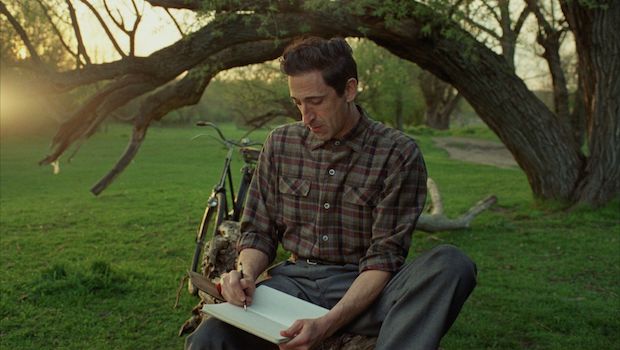

Je ne suis pas né cinéphile. Mon imaginaire, à l’époque, se nourrissait ailleurs. Mon monde, c’était la littérature. Dès que j’ai su lire, j’ai plongé. Les livres sont devenus mes territoires, mes enseignants, mes refuges. Le cinéma, je ne l’ai véritablement découvert que bien plus tard, très tardivement, autour de mes vingt-trois ans.

C’était dans une vieille librairie, un de ces lieux encombrés de livres d’occasion. En fouillant au hasard, je suis tombé sur quelques DVD égarés. Le vendeur lui-même ne savait pas ce qu’ils faisaient là. Mon regard s’est arrêté sur l’un d’eux : Stalker d’Andreï Tarkovski. C’est d’abord l’affiche qui m’a interpellé. Elle avait cette intensité silencieuse, cette beauté étrange, presque mystique, qui vous accroche sans que vous sachiez pourquoi. J’étais très intrigué, j’avais lu et beaucoup aimé Pique-nique au bord du chemin, le roman des frères Strougatski dont le film est librement adapté.

Le soir même, je l’ai regardé, sans vraiment savoir à quoi m’attendre. J’ai été happé, entièrement absorbé par l’atmosphère du film, sa lenteur hypnotique, la profondeur des émotions, la musique ; cette alchimie si singulière que seul le cinéma peut offrir. À cet instant précis, j’ai compris que l’univers cinématographique pouvait être aussi vaste, aussi complexe, aussi bouleversant que celui de la littérature. Il offrait la possibilité de donner souffle, corps et visages aux êtres qui, jusque-là, vivaient seulement entre les lignes.

Alors, j’ai plongé dans le cinéma comme j’avais plongé dans la littérature. Sans retenue. J’ai tout exploré : les films muets, les œuvres américaines, françaises, japonaises, italiennes… Tous les genres, tous les formats, toutes les époques, toutes les nationalités. Je trouvais parfois des DVD en langues étrangères sans sous-titres et je les regardais malgré tout, en essayant de comprendre à travers le jeu des acteurs et des émotions. Du mélodrame à la comédie, du film romantique à l’horreur, du biopic au film d’auteur. Je voulais combler le vide, ce déficit culturel que je portais comme un poids. Avaler en quelques années ce que d’autres avaient mis une vie à voir. Une sorte d’urgence intérieure, presque une fièvre.

« Le génie n’est que longue patience », disait Charles Pathé, à propos de ceux qui ont façonné son imaginaire et nourri son ambition. C’est une phrase que j’ai souvent gardée en tête, sans prétention, comme une boussole durant les années de silence.

J’ai commencé comme scénariste non crédité, à faire ce qu’on appelle du script-doctoring, des punch-ups : des réécritures sur des scénarios écrits et développés par d’autres. Quand les premiers drafts (versions) manquaient de profondeur, dans la structure, les dialogues, on intervenait à la demande des producteurs ou des studios. En silence. Dans l’ombre. Sans crédit. Ça ne m’a jamais dérangé. C’était un travail comme un autre. Ce n’étaient pas des projets que nous avions initiés. On y intervenait, mais on n’en portait ni l’âme ni l’origine. Toute mon imagination, je la réservais à mes spec scripts (scénarios originaux), dans l’espoir qu’un jour, quelqu’un y verrait un bon film.

Pendant ce temps, un “pendant” qui peut s’étirer sur de longues années sans qu’on s’en aperçoive, les tentations du travail alimentaire s’installent : on finit par écrire non pas ce que l’on porte en soi, mais ce que d’autres attendent. Et ce, bien souvent sur des scénarios médiocres, réécrits à l’infini pour des gens incapables de reconnaître une bonne histoire, même si elle leur mordait la main.

Mon premier spec script a été acquis par un studio. Mais après plusieurs mois de développement, ils ont évoqué ce qu’on appelle poliment des “creative differences”, expression élégante, typiquement hollywoodienne, pour dire : « vous êtes remercié ». Ils ont mis un terme à la collaboration. C’est à ce moment-là que j’ai compris une chose : si je voulais protéger mon travail, faire entendre ma voix sans la voir déformée, il fallait franchir un cap. Produire. Prendre le contrôle. J’ai toujours pensé que, pour survivre, il fallait être scénariste-producteur.

Mais déjà, être scénariste sans réseau, sans famille dans le métier, et surtout sans argent, relevait presque de l’impossible. Alors la production… c’était une autre montagne. Et je n’avais ni corde ni guide.

Puis est survenu ce que certains appellent le phénomène des elective attractions. Ce terme – « affinités électives » – vient de la chimie du XVIIIe siècle, des travaux de Torbern Olof Bergman ou d’Étienne-François Geoffroy, qui observaient comment certaines substances semblaient se choisir, s’attirer, selon une logique propre. Goethe en fit une métaphore magnifique dans son roman Les Affinités électives : certaines rencontres humaines obéiraient, elles aussi, à une loi intérieure. Une nécessité discrète, mais indiscutable, de se rencontrer.

J’ai eu cette chance de croiser des personnes qui, sans le savoir, ont été ma seule école.

Parmi elles, Michael Zelman, mon associé et cofondateur de Tyrus Pictures. Il a fait ses premières armes chez William Morris Endeavor (WME), l’une des deux grandes agences hollywoodiennes (l’autre étant Creative Artists Agency, CAA). Il était au cœur du système, proche des départements juridiques, financiers, et packaging, puis il a travaillé auprès de Mickey Liddell (LD Entertainment), notamment sur des films comme The Grey, avec Liam Neeson.

À partir de là, tout s’est accéléré : les rencontres, les apprentissages, les projets. Pour la première fois, l’ambition avait une structure, un socle, une direction.

Très tôt, nous avons formulé un rêve concret : fonder une société de production indépendante qui raviverait l’esprit des films qui nous avaient fait aimer le cinéma. Pas par nostalgie, mais pour remettre au centre la passion, la narration, l’exigence… et surtout, l’art du développement.

J’ai toujours gardé en mémoire les paroles d’un écrivain qui disait que Gaston Gallimard connaissait tout de l’édition, jusqu’au processus de fabrication du papier de ses livres. Avant même de penser à la production, il fallait donc analyser la distribution, les ventes internationales, les talents agencies, l’exploitation, les marchés du film… Je devais d’abord comprendre en profondeur chaque étape, chaque section. Tout devait être décortiqué, étudié de fond en comble.

Nous savions que le chemin serait long, surtout qu’il est radicalement différent de ce que propose le modèle français. À Hollywood, il n’y a ni CNC, ni subventions, ni aides, ni avances sur recettes, ni obligations d’investissement des chaînes. Rien de tout cela. Tout repose sur l’initiative privée. Il faut convaincre des banques, des fonds d’investissement, séduire par la vision, l’expérience, la stratégie. Une décennie. Mais aujourd’hui, c’est chose faite.

Tyrus incarne la force, la résilience et l’indépendance. Inspiré de la cité légendaire de Tyr, le nom évoque un héritage ancien, un symbole de puissance et de vision, porteur d’ambition, à l’image de notre démarche.

Notre ligne éditoriale repose sur une exigence artistique absolue. Notre mission est de développer et produire des films ambitieux, avec « replay value » autrement dit, des œuvres que l’on a envie de revoir, qui marquent et traversent le temps.

Aujourd’hui, le cinéma a en grande partie perdu cette ambition. Le processus de développement est souvent sacrifié : des scénarios livrés en à peine six semaines, rarement retravaillés, mènent à des films oubliables, sans profondeur ni mémoire.

Nous portons une production éclectique, mais toujours exigeante.

Nous ne nous limitons à aucun genre. Notre premier long-métrage est le remake d’un film français oublié : Le Chanteur inconnu de Victor Tourjanski (1931), une histoire d’amour intemporelle, coécrite par Tourjanski, Henri Diamant-Berger, Henri-Georges Clouzot, Pierre-Gilles Veber et Henri Decoin.

Parmi la dizaine de projets en cours, nous développons notamment :

– un film d’horreur psychologique adapté d’une nouvelle.

– une mini-série historique en six épisodes, consacrée aux gangs de Détroit à l’époque de la Prohibition, centrée sur la survie des premières vagues d’immigration au XXe siècle.

Ce que nous espérons apporter d’innovant ? Une rupture douce, mais radicale dans la façon de concevoir les récits. Nous développons des projets conçus pour résonner à l’international. Notre ambition est d’innover en remettant au centre un modèle presque disparu : celui d’une société de production qui place le développement au cœur du processus, non pas comme un luxe, mais comme une exigence. Nous voulons collaborer avec de véritables talents, faire émerger des voix singulières, loin du mimétisme et des tendances sans âme.

Je pense que les récits au cinéma ont profondément changé, en grande partie sous l’influence des séries télévisées.

Pendant la crise hollywoodienne de 2007-2008, lors de la grève des scénaristes, beaucoup d’auteurs cinéma se sont tournés vers la télévision. Cela a coïncidé avec l’essor des séries dites prestige (Breaking Bad, Mad Men, etc.), qui ont attiré un nouveau public.

Aujourd’hui, cette domination narrative des séries a laissé des traces profondes : la structure des séries s’est infiltrée dans la majorité des films.

On le voit clairement : dialogues à rallonge, personnages qui mettent 45 minutes à être posés, intrigue qui démarre au bout d’une heure… C’est une narration étirée, très axée sur le développement lent, parfois même sur l’exposition répétitive. Or, cela peut fonctionner sur huit épisodes de 55 minutes, mais pas sur un film de 90 ou 120 minutes.

Avant cette mutation, un bon film vous attrapait dès les cinq à quinze premières minutes. En quelques minutes, vous étiez dans l’histoire. Le hook, le ton, le rythme : tout était posé. On écrivait des films avec une densité narrative forte, un vrai sens du montage dramatique, et surtout, toujours ce replay value. Des films qu’on a envie de revoir.

Aujourd’hui, on perd souvent le spectateur avant même que l’histoire ne commence. Même chose à la lecture des scénarios. Et dans un monde où l’attention est devenue une ressource rare, on ne peut plus se permettre ce temps mort. C’est précisément ce qu’on veut remettre au centre : un cinéma plus concis, plus tendu, plus écrit.

Coal Miner’s Daughter, réalisé en 1980 par Michael Apted et écrit par Tom Rickman, avec Sissy Spacek et Tommy Lee Jones, d’après l’autobiographie de la chanteuse country Loretta Lynn. Ce qui se déploie à l’écran, c’est un vrai parcours de battante, avec toutes les fragilités, les doutes, mais aussi cette force farouche qui fait les grandes destinées.

Le film a reçu au total sept nominations aux Oscars, dont Meilleure actrice, Meilleur film, Meilleur acteur dans un second rôle pour Tommy Lee Jones. Sissy Spacek a remporté l’Oscar de la meilleure actrice, ainsi que le Golden Globe pour ce film.

Question très difficile, car à mes yeux, il n’y a pas un seul âge d’or du 7ᵉ art, mais plusieurs. Le cinéma a souvent connu des révolutions après des crises : chaque mutation a donné naissance à une nouvelle forme d’âge d’or.

Les studios étaient appelés à l’époque des dream factories, des « usines à rêves ». Ce terme prend tout son sens quand on pense à la fin du XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle, une période marquée par la révolution industrielle et une immense vague d’immigration vers les États-Unis. Beaucoup de pionniers du cinéma étaient des immigrés, sans un sou en poche, venus sans plan précis, mais avec la conviction que l’Amérique était la terre des opportunités.

Des hommes comme Adolph Zukor (fondateur de Famous Players, qui deviendra Paramount), Carl Laemmle (Universal), Louis B. Mayer (MGM) ou les frères Warner ont commencé tout en bas de l’échelle sociale et ont bâti de véritables empires. Cette époque est pour moi l’une des plus fascinantes, car elle est synonyme d’audace, de résilience et d’adaptation. Malgré les crises, économiques, techniques, sociales, ces pionniers ont toujours su se réinventer.

En France, Charles Pathé est une figure incontournable. Un véritable mogul à la française, lui aussi parti de rien. Il le disait lui-même : « Je n’ai pas inventé le cinéma, je l’ai industrialisé. » C’est lui qui a créé le business du cinéma tel qu’on le connaît aujourd’hui : le premier véritable studio, c’était Pathé, bien avant les Big Five américains. Il a structuré la production, la distribution, l’exploitation… posant ainsi les bases du système que Hollywood reprendra et développera à grande échelle.

Un autre âge d’or, à mes yeux, se situe entre les années 1960 et 1980, souvent appelé l’ère du Nouvel Hollywood, on peut même pousser jusqu’à la fin des années 1990. C’est une période où les studios misaient à la fois sur des scénaristes, réalisateurs brillants et audacieux. Le récit, à cette époque, touchait tous les publics, toutes générations confondues. Spielberg a quasiment inventé le blockbuster moderne, et les films indépendants avaient encore leur place en salle, aux côtés des mastodontes.

Quant à mon panthéon personnel… il me faudrait plusieurs pages ! Mais s’il fallait citer quelques noms : Andreï Tarkovski, qui reste à mes yeux l’un des rares véritables poètes du cinéma ; aussi Robert Bresson et Ingmar Bergman. Parmi les grands storytellers : Martin Scorsese, Oliver Stone, Sergio Leone, Billy Wilder, John Milius, Marcel Carné, Julien Duvivier, René Clair… Il y en a beaucoup.

Côté œuvres, je citerais sans hésiter :

- The Shawshank Redemption de Frank Darabont, une œuvre que je considère comme parfaite.

- Sunset Boulevard de Billy Wilder, chef-d’œuvre absolu sur le rêve brisé d’Hollywood.

- Stalker d’Andreï Tarkovski, un voyage métaphysique unique dans l’histoire du cinéma.

- Un condamné à mort s’est échappé de Robert Bresson

- Les Fraises sauvages d’Ingmar Bergman

- Le Trou de Jacques Becker

- Network de Sydnet Lumet écrit par Paddy Chayefsky

- Requiem pour un massacre d’Elem Klimov

Le cinéma, inévitablement, ramène à l’argent. C’est un paramètre dont on ne peut jamais vraiment s’affranchir. Pour cette raison, j’ai toujours été réticent à qualifier le cinéma d’« art » au sens pur du terme : il y a trop de compromis, trop d’intérêts en jeu. Ce 7ᵉ art est, pour moi, né business, et il le restera. Un business des plus plaisants, cela dit : celui de divertir, d’émouvoir, de faire rire, pleurer, aimer, et d’instruire.

Le cinéma est né dans les fêtes foraines, là où le peuple, toutes classes confondues, venait s’émerveiller devant la magie des images animées. Avant de devenir une industrie, il fut d’abord une attraction itinérante, projetée dans des roulottes ou sur des draps tendus. Cette origine populaire me parle profondément.

Nous pensons le développement dès le départ en lien avec le marché et ses envies, sans prêter attention aux datas, aux algorithmes. Chaque projet est évalué non seulement pour sa valeur artistique, mais aussi pour sa capacité à trouver un public. Cela ne bride pas la créativité, au contraire, ça la canalise. C’est une forme de rigueur qui pousse à faire des choix narratifs plus forts, plus universels, plus maîtrisés.

Et surtout, nous restons proches des véritables envies du public.

Personne ne devrait produire des films à 100 millions qui n’intéressent personne. Mais personne ne devrait non plus produire des dizaines de films entre 5 et 20 millions en pensant bien faire, simplement parce que le coût est « raisonnable », alors qu’ils ne parlent qu’à un micro-marché.

Je pense que beaucoup sont aujourd’hui déconnectés des véritables envies du public : ils fournissent au spectateur de quoi se nourrir, sans vraiment connaître ses goûts. Ils produisent ce qu’ils croient qu’il attend, au lieu de chercher à comprendre ce qui le touche vraiment. En recopiant par dizaines des succès passés, en pensant que la magie prendra à nouveau.

L’alliance du récit et de l’économie n’est pas un paradoxe : elle est le cœur même du cinéma. Et réussir à conjuguer les deux, c’est ce qui rend ce métier si exigeant et si passionnant.

Il faut simplement être à l’écoute du public. L’écouter vraiment. Se tenir à distance de la bulle du cinéma, qui peut parfois altérer notre manière de regarder le monde, et de l’entendre aussi. Bien sûr, certaines œuvres qui ont réalisé peu d’entrées sont remarquables. Je trouve simplement dommage, et un peu triste, qu’elles ne soient pas pensées pour toucher un public plus large. Certains de ces films visent ce qu’on appelle une « smart audience », terme que je trouve très condescendant. Les histoires, à mon sens, doivent être universelles. On le faisait hier, pourquoi pas aujourd’hui ?

À titre personnel, je suis très sensible aux récits oniriques, au fantastique psychologique. « Le réalisme magique », un terme que j’aime beaucoup, introduit en 1925 par le critique d’art et photographe Franz Roh. Même s’il parlait à l’origine de peinture, je pense que ce concept s’applique tout autant au cinéma qu’à la littérature.

Des œuvres comme Jacob’s Ladder, avec Tim Robbins, Mulholland Drive, ou encore Altered States de Ken Russell en sont, à mes yeux, de puissants exemples cinématographiques.

En littérature, ce sont aussi ces formes qui m’attirent. Beaucoup d’auteurs jouent avec les codes de la perception, de l’illusion, de l’inconscient, rejetant une écriture rationnelle. Quant au pourquoi… Je ne sais pas exactement. Peut-être parce que c’est un des genres qui déconnectent le plus de la réalité. Il crée une brèche, un flottement. Il ne raconte pas seulement une histoire : il perturbe.

Nous vivons actuellement une période charnière pour le cinéma, et l’avenir dépendra de la manière dont cette transition sera négociée. À chaque crise naissent de nouvelles opportunités. Pour qui connaît un peu l’Histoire et l’économie, il est évident que nous vivons une phase de reconstruction et d’adaptation.

On parle beaucoup de la « crise économique du cinéma ». C’est vrai, mais ce que l’on appelle « crise » est souvent une contraction. Une réalité difficile, certes, mais attendue. Avec la pandémie, le confinement a boosté Netflix, et les studios se sont lancés dans une course effrénée pour rivaliser. Résultat : des dépenses insensées, des contrats first look (droit de premier regard) et overall deals (contrats d’exclusivité) à plusieurs centaines de millions de dollars, pour s’assurer l’exclusivité des talents/showrunners… et quasiment aucune plate-forme rentable. Des milliards de pertes. Une bulle prête à éclater. La suite était prévisible.

Mais, pour moi, la véritable crise est culturelle et esthétique. Ce ne sont ni le streaming, ni l’IA, ni les jeux vidéo, ni le prix des billets, qui tuent le cinéma. C’est la standardisation des récits et des images. On ne distingue plus un film de cinéma d’une série ou d’un téléfilm. Le grand écran perd son langage propre, son identité. Et pourtant, un grand film reste irremplaçable. Il peut émouvoir, bousculer, élever… là où dix heures de série peinent parfois à atteindre la même intensité.

Le streaming n’a fait qu’accélérer un processus déjà enclenché par la télévision. Et le numérique a amplifié cette esthétique lisse, sans aspérités, où tout se ressemble. Les stars aussi ont disparu : on n’a plus que des célébrités, des visages interchangeables. La véritable star, désormais pour beaucoup, c’est l’IP, la propriété intellectuelle.

Il ne faut pas tout reprocher aux studios et producteurs : le public aussi a sa part de responsabilité. En acceptant cette baisse de qualité, en confondant le choc avec l’émotion, il participe à l’appauvrissement du langage cinématographique. On assiste à une forme de régression culturelle, portée par l’instantanéité des réseaux sociaux et le refus de la complexité.

Il ne faut surtout pas sous-estimer le public. Il faut lui donner ce qui le fait vibrer.

Pour moi, l’avenir du cinéma passe par une réinvention. Pas un retour en arrière, mais une réaffirmation de ce qui fait sa singularité : le récit incarné, l’expérience collective, l’exigence.

Les salles doivent devenir des lieux rares, désirables, pensés pour des œuvres qui le méritent.

Le streaming et les franchises existeront toujours, mais la vraie reconquête viendra de films qui redonnent au grand écran sa dimension émotionnelle, artistique et populaire. L’avenir ne se joue pas dans la nostalgie, mais dans le courage de proposer mieux.

William Goldman disait : « Nobody knows anything ». (« Personne ne sait rien. »)

Cette phrase sur le box-office n’a rien perdu de sa pertinence. Même si certains ont toujours eu raison avant les autres, aujourd’hui, tout le monde tâtonne. Il continuait : « Not one person in the entire motion picture field knows for a certainty what’s going to work ». (« Pas une seule personne, dans toute l’industrie du cinéma, ne sait avec certitude ce qui va marcher. »)

Le vrai problème, c’est que tout le monde a un avis sur « le futur du cinéma (et des salles) », mais peu comprennent réellement son mécanisme. On parle d’un écosystème sous pression : de moins en moins de salles, des fermetures régulières, souvent dans l’indifférence générale.

Les grands circuits tentent de réagir intelligemment. Beaucoup misent sur l’expérience premium, en transformant leurs multiplexes en temples du grand spectacle, comme le modèle du Pathé Palace.

Le marché du cinéma premium connaît une croissance rapide depuis la pandémie. En 2023, on comptait 7 830 écrans premium dans le monde, dont 5 560 écrans PLF, c’est-à-dire des écrans grand format comme IMAX ou Dolby Cinema, qui offrent une qualité d’image et de son exceptionnelle. Ces formats attirent de plus en plus de spectateurs, notamment parce qu’ils proposent une expérience en salle impossible à reproduire à la maison. À titre d’exemple, les écrans premium ont représenté 15,6 % du box-office nord-américain en 2024, contre seulement 10,3 % en 2019, avant la pandémie. Cela montre à quel point ces formats sont devenus un levier essentiel pour ramener le public au cinéma

Il y a actuellement plus de 950 cinémas en Amérique du Nord équipés d’écrans PLF, ce qui représente une augmentation de 33,7 % par rapport à il y a seulement cinq ans. Et la courbe ne ralentit pas. À moyen terme, ces formats premium pourraient représenter 25 à 30 % du box-office. Sur environ 200 000 écrans de cinéma dans le monde, cela représentera une part significative du marché.

Plusieurs circuits américains – Cinemark, Regal, Marcus – ont entamé des discussions pour créer une marque PLF commune, pour réduire leur dépendance à IMAX… et surtout garder 100 % de leurs recettes. Chaque circuit a déjà son label maison : Cinemark XD, Regal RPX, Marcus UltraScreen / SuperScreen, ou Vue « Epic » côté européen/mondial.

La logique est simple : si les spectateurs doivent se déplacer, il faut que l’expérience en vaille la peine : écran géant, son immersif, sièges haut de gamme, parfois dynamiques, parfois sensoriels. D’ailleurs, les billets pour ces séances coûtent en moyenne 30 % plus cher que les tickets standards, parfois beaucoup plus. Un surcoût que le public accepte de payer, pourvu que l’expérience suive.

Cette logique de reconquête s’inscrit dans une tendance plus large : diversification des contenus (concerts, événements sportifs, avant-premières exclusives), montée en gamme des équipements, innovations permanentes. Le format premium n’est plus un luxe : c’est devenu un levier de survie.

Universal Pictures l’a bien compris : les projections en 70 mm du prochain Christopher Nolan, The Odyssey, se sont vendues en quelques heures…. un an à l’avance. Déjà complet.

La fidélité des grands cinéastes joue aussi un rôle-clé. Nolan, Denis Villeneuve, Ryan Coogler, Greta Gerwig continuent de tourner en camera IMAX. Ce lien artistique renforce l’aura du format.

Certaines affiches arborent la mention “Filmed for IMAX” même dans des cinémas non équipés, créant frustration et sentiment d’exclusion. Pour les salles indépendantes ou les circuits sans label premium, le message est clair : soit vous jouez dans la cour des grands, soit vous devenez invisibles.

Les salles s’adaptent déjà, et elles continueront d’exister. Ce n’est pas leur disparition qui est en jeu, mais la nature de ce qu’on leur propose. À nous, producteurs et auteurs, de leur fournir des films de qualité, qui méritent le déplacement. Si l’œuvre est forte, singulière, bien portée, le reste suivra. Le public répond toujours à l’exigence, à condition qu’on la lui offre.

Le problème, ce n’est pas le prix du ticket. Ce n’est pas un frein en soi. Le prix est perçu comme juste s’il correspond à l’expérience proposée.

Ce que les gens ne veulent plus, c’est dépenser 10, 15, 20 euros par personne, 150 euros pour une famille, pour voir un film médiocre. Ils attendront quelques semaines pour le regarder chez eux. Et ils auront raison. Une majorité des films en salle aujourd’hui ne mérite tout simplement pas le prix d’un ticket.

Nous vivons une période de transformation technologique inédite. L’intelligence artificielle bouleverse déjà des secteurs entiers : l’éducation, la médecine… et bien sûr le cinéma. Est-ce une menace ? Non, je ne pense pas. L’IA ne va pas détruire les industries créatives, mais les aider à évoluer, à se réinventer.

Depuis ses débuts, le cinéma a toujours été lié à la technologie. Le passage du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, l’arrivée des effets spéciaux numériques, des CGI… L’IA est la suite logique de cette progression. Elle va permettre de réduire les coûts exorbitants des effets visuels tout en maintenant, voire en améliorant leur qualité. C’est une avancée majeure, surtout à l’heure où les budgets explosent.

Mais il ne faut pas se méprendre : l’IA ne crée pas toute seule. Elle exécute des ordres, des intentions humaines. J’aime beaucoup ce que raconte Ari Emanuel (CEO de WME). Son fils, étudiant en informatique, lui a dit un jour :

« Computer vs. computer in chess = draw. (« Ordinateur contre ordinateur aux échecs = match nul.)

Computer + human vs. computer = computer + human wins » (Ordinateur + humain contre ordinateur = ordinateur + humain vainqueur. »)

C’est exactement ça. L’IA est un outil puissant, mais c’est l’humain qui doit garder le cap créatif.

Et surtout, il faut rappeler où nous en sommes réellement dans l’évolution de l’IA. Il existe plusieurs théories sur les différentes étapes de développement de l’intelligence artificielle, mais aujourd’hui, nous sommes encore loin d’une IA véritablement autonome sur le plan narratif. Elle ne peut pas, seule, écrire un scénario de cinéma cohérent, vivant, incarné. Pas sans l’aide d’un humain. Il n’y a pas de vie dans un script généré par une IA. Pas encore. Ce que l’IA propose, ce sont des structures, des imitations, des approximations. Mais pas de souffle.

Évidemment, il y a des dérives à éviter et des lignes rouges à ne pas franchir. Recréer un acteur, sa voix, son image, sans son consentement ? Inacceptable. Il doit y avoir une protection stricte du droit d’auteur et du droit à l’image. On ne peut pas assimiler une performance humaine à de simples « données ».

Les accords syndicaux récents WGA et SAG-AFTRA vont dans ce sens.

Certains projets récents montrent à quel point la question est toujours d’actualité. Deux films ont envisagé de ramener James Dean à l’écran via CGI et IA :

– Finding Jack, film de guerre pendant le Vietnam, validé par la famille de Dean, mais annulé pendant la pandémie.

– Back to Eden, film de science-fiction dans lequel James Dean incarnerait… James Dean lui-même, en tant qu’« humain numérique », projet encore en développement.

En Chine, un projet titanesque a été lancé : recréer 100 classiques du cinéma kung-fu grâce à l’IA (Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, John Woo…). Objectif : moderniser image et son, sans trahir l’esthétique d’origine, et rendre ces films accessibles à une nouvelle génération. Budget : près de 14 millions de dollars. C’est une initiative ambitieuse, rendue possible par un cadre réglementaire favorable à l’IA dans les médias.

L’IA est déjà utilisée pour améliorer des œuvres humaines : remastérisations, restauration de bandes anciennes, rajeunissement d’acteurs. Ce sont des usages vertueux, tant qu’ils respectent la création d’origine.

Mais une nouvelle étape a été franchie avec des modèles comme Sora (OpenAI) ou Veo 3 (Google), capables de générer des séquences vidéo entières à partir de texte. C’est vertigineux, mais encore une fois : ces outils ne remplacent pas les artistes, ils prolongent leur vision. Et s’ils sont bien encadrés, ils peuvent faire émerger de nouvelles formes de narration, d’esthétique… et peut-être même d’émotion.

L’intelligence artificielle ne doit pas être vue comme une menace, mais comme une révolution créative, à condition de rester éthique, transparente, et profondément humaine dans ses usages.