Le premier long-métrage bouleversant d’Eva Victor ausculte sans en avoir l’air et avec une rare justesse les méandres de la reconstruction post-traumatique.

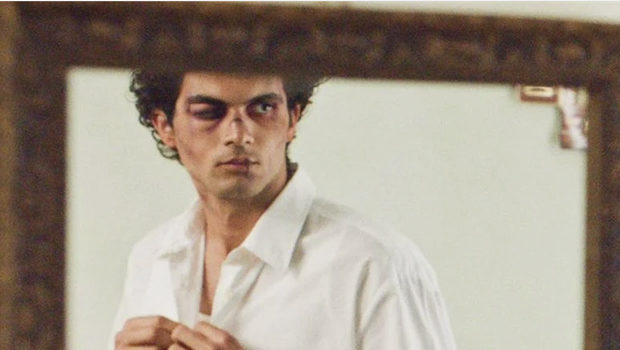

Présenté en clôture de la Quinzaine des Cinéastes en mai dernier, ce premier long-métrage s’impose d’emblée comme une œuvre d’une authenticité désarmante. La triple casquette de réalisatrice, scénariste et actrice principale qu’endosse Eva Victor confère au film une sensation de vécu, comme une immersion brute dans le sillage d’un drame subi (dont on ne connaîtra les contours qu’au cœur du métrage). Loin de tout sensationnalisme, le film se déploie en douceur, à petit feu, nous invitant non pas à observer une victime, mais à cheminer aux côtés d’Agnes dans son lent et sinueux processus de guérison. Cette approche, privilégiant les sensations diffuses et les émotions souterraines, installe une atmosphère à la fois pesante et empreinte d’une indéfectible lueur d’espoir. Loin de se complaire dans le drame traumatique conventionnel, il aborde ses séquelles d’une manière absolument singulière, où l’humour le plus acerbe côtoie la tendresse la plus profonde, trouvant de la joie dans le quotidien pour se reconstruire, morceau par morceau. Le résultat est un exploit narratif, à la fois sans concession et profondément réconfortant.

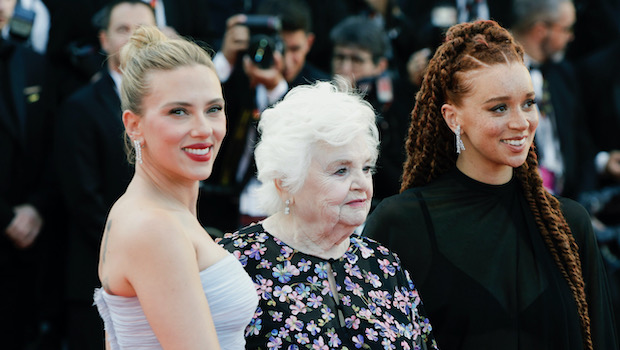

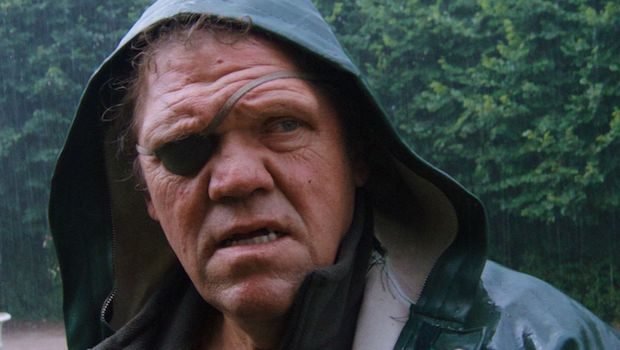

Le casting est au diapason de cette quête de vérité. Eva Victor livre une performance d’une justesse confondante dans le rôle d’Agnes, naviguant avec une incroyable subtilité entre la force contenue et une fragilité à fleur de peau. Son personnage, hanté mais combatif, utilise un humour noir et sec, comme un bouclier et aussi une arme de reconquête de soi. Face à elle, Naomi Ackie est une Lydie solaire, colocataire et amie dont le soutien est inconditionnel. Leur alchimie crève l’écran, leurs échanges complices tournent en dérision ce qui leur arrive, le rire devient un acte de résistance, incarnant cette idée que la guérison est un chemin collectif. Autour d’elles, une constellation de seconds rôles apporte des éclats de grâce inattendus : la masculinité douce et maladroite de Lucas Hedges en voisin bienveillant, ou la compassion bourrue de John Carroll Lynch en propriétaire de sandwicherie, prouvant que la bonté peut surgir des moments les plus improbables.

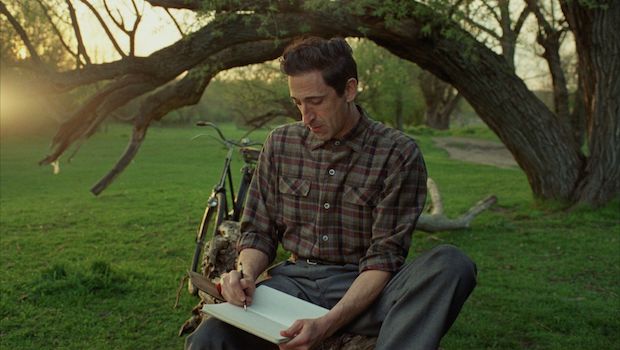

Eva Victor opte pour une narration non linéaire, découpée en chapitres aux titres loufoques (« L’Année avec la Mauvaise Chose », « L’Année avec le Bon Sandwich »), qui épouse parfaitement la nature chaotique du traumatisme. Cette fragmentation, loin d’être un artifice, reflète le cheminement intérieur d’Agnes, ses avancées et ses régressions. La mise en scène, épurée et contemplative, sert magnifiquement ce propos. L’influence revendiquée de Kelly Reichardt se ressent dans cette patience du regard, cette façon de tenir un plan dans la durée pour laisser l’émotion sourdre, où l’appartement d’Agnes devient une extension de son paysage mental. Cette esthétique de l’isolement, renforcée par les décors d’une petite ville côtière du Massachusetts qui devient à la fois refuge et lieu hanté, plonge le spectateur non pas dans le spectacle de la violence, mais dans un ressenti intime et diffus.

La présence du chat Olga, trouvé par hasard par l’héroïne, apporte une dimension symbolique forte, compagnon silencieux d’une reconstruction, comme en témoigne la scène à la fois drôle et touchante où Agnes tente de le dissimuler dans un supermarché. Le film aborde également avec finesse la question de la parentalité. La grossesse de Lydie fait écho au rejet de la maternité chez Agnes, soulignant par ces trajectoires divergentes le besoin profond, chez celle-ci, de se réapproprier son corps. C’est dans l’interaction délicate entre humour et pathos que le film atteint des sommets.

Cet humour expose avec hilarité l’absurdité et l’incompétence des réponses institutionnelles, qu’il s’agisse d’un médecin inapte ou d’administrateurs universitaires déconnectés. En nous faisant rire avec Agnes de l’échec du système, le film provoque notre empathie et notre solidarité envers son combat tout en parvenant à dépeindre des fantômes intérieurs. Cette première œuvre remarquable révèle d’emblée Eva Victor comme une nouvelle voix essentielle du cinéma américain.