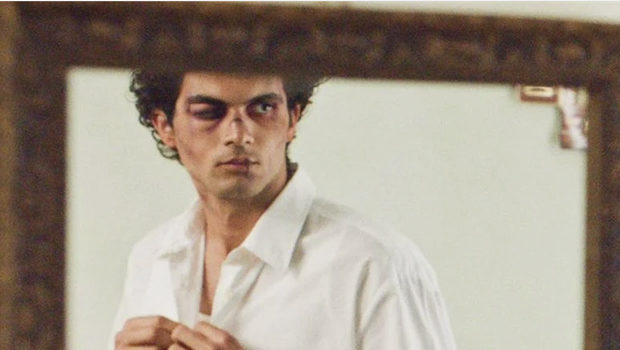

Révélé à Cannes à la Semaine de la Critique 2024, Gangs of Taïwan gagne enfin les écrans français cet été 2025. Les premiers pas dans le long-métrage d’un réalisateur cinéphile, esthète et engagé, qui emprunte au film de gangsters pour mieux raconter la jeunesse taïwanaise.

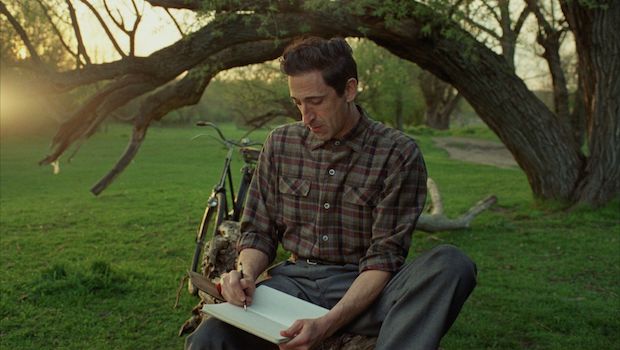

C’est l’histoire d’un pays à la fois indépendant et soumis à l’autoritarisme de la Chine. C’est l’histoire d’une île célébrée et invisibilisée. C’est l’histoire d’un territoire au riche 7e art, balisé depuis quarante ans par Edward Yang, Hou Hsiao-hsien, Ang Lee et Tsai Ming-liang. Fort de cet héritage, le trentenaire Keff se réapproprie ses racines familiales et culturelles, en étant revenu vivre dans le Taipei de son enfance, et en y signant son premier film long. Locust, rebaptisé Gangs of Taïwan pour attiser le chaland français, signe donc les retrouvailles d’un homme avec sa terre. Émouvant pour ce natif de parents taïwanais à Singapour, passé par Taipei, Hong-Kong, puis les États-Unis, qu’il a finalement quittés en 2019, sentant une dépréciation des minorités ethniques. Tout cela nourrit la description des jeunes au cœur du récit. Une génération en quête d’émancipation dans tous les sens du terme, et qui semble perdue, tant les débouchés existentiels virent au No Future.

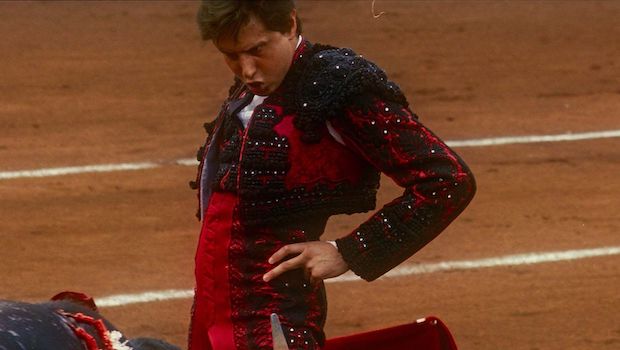

Quelque chose de punk irrigue les veines de cette fresque sur la vie schizophrène d’un garçon, employé à tout faire d’un restau familial le jour, racketteur en bande la nuit. Banal en apparence, malgré son mutisme, Zhong-han est le centre singulier de ce roman d’apprentissage où le lyrisme se mêle à la tragédie. Le cinéaste rend compte d’une réalité implacable, entre règlements de comptes et étranglement économique, triades mafieuses et loyauté envers la tradition. Le joug chinois menace sur les écrans télé, qui captent en direct la répression des manifestations civiles hongkongaises de 2019. Une année pivot, qui sonne comme une menace pour Taïwan. La force de frappe de l’aventure tient à sa pugnacité et à sa croyance dans la durée de la narration. Chaque séquence a son propre pouls et apporte son grain de sable au tout. Douceur parfois. Fureur parfois. Keff mêle les humeurs, comme souvent dans un certain cinéma asiatique, qui joint la violence à l’humour, la bienveillance à la cruauté.

La virtuosité de la mise en scène marque dès les premières images. Mouvements de caméra et d’objectif, gestion du temps et de l’espace, gamme chromatique et injection de lumières pop au milieu de la rudesse et de la survie. En témoigne notamment un épisode de racket en club, où les masques de Barack Obama et Hillary Clinton créent un halo fantasmatique et une stylisation magnétique. Le réalisateur affirme son goût esthétique pour mieux traduire la tension socio-politique, le capitalisme galopant, et l’ultra- sensibilité de son héros, pris en étau entre code d’honneur et liens affectifs. Il renouvelle aussi le film de gangsters hongkongais et taïwanais, en mettant en exergue des protagonistes juvéniles, quand la maturité masculine a souvent occupé le haut de l’affiche. Nappé d’un silence verbal intrigant, Liu Wei-chen assure dans la peau de Zhong-han, à qui il confère un conflit intérieur et un charisme prometteur. Gangs of Taïwan, c’est la révélation d’un œil et d’un univers.