La réalisatrice a, depuis l’adolescence, filmé ses amis, ses amours, hommes et femmes. Douze ex témoignent aujourd’hui de ce que fut « leur jeunesse d’aimer ».

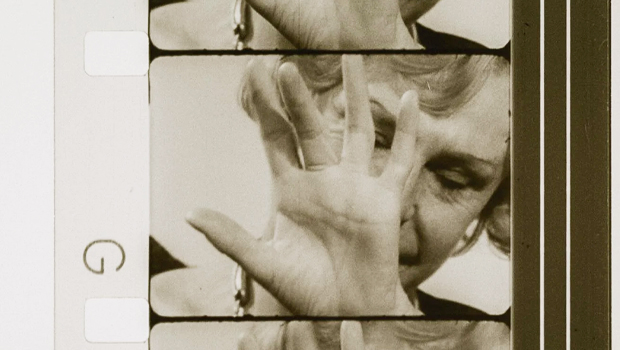

« Je ne sais pas si j’ai envie d’aimer ou si j’ai envie qu’on m’aime… ». Chloé Barreau, dès le début, apparaît à l’image, seize ans environ, dans un cadre serré de vidéo amateur au grain spécifique et au son crayeux, s’adressant directement à nous du fond des âges à travers son Caméscope. Au début des années 1990, dans un lycée du Quartier latin, puis en hypokhâgne et en khâgne, Chloé rencontrait toute une bande d’amis. Et dans le même temps, elle filmait, photographiait, interrogeait, documentait les jours et les nuits de ces jeunes gens joyeux et remuants, qui se retrouvaient la plupart du temps dans l’appartement laissé vacant par les parents de l’un ou de l’une. On les voit alors, dansant, buvant, rigolant, fumant, parlant, s’ébrouant, superbes et éternels dans l’insolence de leur âge, accompagnés par la belle voix sensuelle de la chanteuse Rosemary Standley reprenant les vers d’Alain Bashung : « La nuit, je mens, effrontément. J’ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho, où subsiste encore ton ego. »

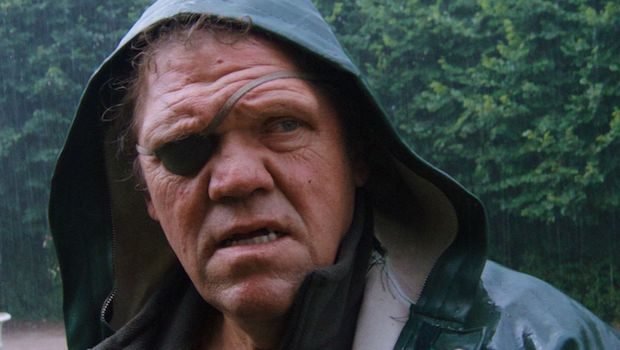

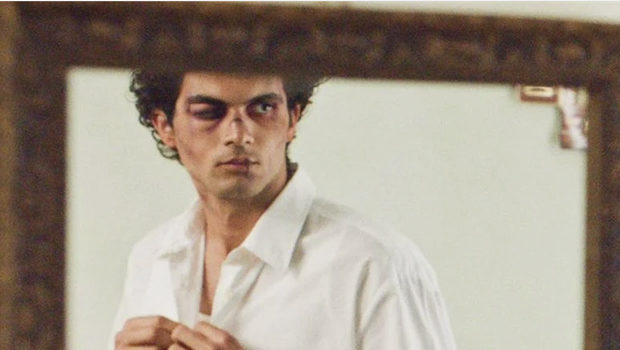

Et puis, on les retrouve aujourd’hui, posés sagement face caméra. C’est beau et troublant de voir chez eux le temps qui passe : ce chevelu aujourd’hui barbu au crâne rasé, cette ado se trémoussant devenue cette actrice qu’on connaît, ce jeune homme timide qui a gardé le même sourire, avec plus d’assurance peut-être.

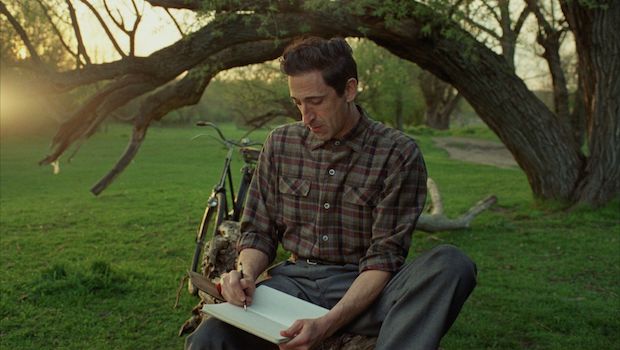

Il y a aussi, dans les archives de cette maniaque du souvenir, des carnets, des photos, des lettres manuscrites, que leurs auteurs lisent, souriant, émus, pleurant parfois. Chacun a son moment, avec son nom s’inscrivant sur l’écran. Sébastien, Jeanne, Laurent, Ariane, Rebecca, Anne, Jean-Philippe, Anna, Bianca, Marina, Marco, Caroline… Ces douze personnes du passé, de France et d’Italie, témoignent, racontent, s’agacent, s’émeuvent. Tous parlent de Chloé à la troisième personne, à une interlocutrice hors champ (dont on découvre le nom à la fin du générique : Astrid Desmousseaux), ils racontent comment « elle » était : leur copine, leur amie, leur premier amour, leur amante. Leur chère menteuse aussi, car la trahison s’invite au fil du film. Le côté double de la demoiselle, qui cloisonnait et faisait parfois croire à chacun et chacune qu’il ou elle était l’unique…

Comme dans la chanson de Bashung, il est question d’écho et d’ego. Et aussi d’apprentissage et de traces, d’amour et de conscience de soi, de don et de vol. D’histoires vécues, rêvées, inventées, revisitées, remémorées. D’hier et d’aujourd’hui. Ce qui nous trouble aussi, en tant que cinéphiles, c’est que nous connaissons et reconnaissons certains visages : la réalisatrice Rebecca Zlotowski, les actrices Anna Mouglalis et Jeanne Rosa, l’écrivaine et scénariste Anne Berest. Mais elles sont au même rang que les autres : des personnes qui ont compté et qui se plient à la demande étrange de leur ancienne amie, qui parfois les a blessées. « À qui appartiennent nos souvenirs ? », demande Rebecca d’entrée de jeu. « Quand les gens divorcent, quand les gens se séparent, est-ce qu’on est propriétaire de nos souvenirs ? Non. Est-ce qu’on peut empêcher quelqu’un d’avoir un souvenir de nous ? Non… » Et aussi, un peu plus loin : « Je trouve ça fou qu’elle s’autorise à nous demander ça, mais une fois qu’elle nous le demande, c’est impossible de dire non. »

Alors voilà. Douze ont dit oui, et ils parlent d’elle. Mais d’eux aussi, bien sûr, de l’innocence et de la pureté, des élans du cœur. Et de tout ce que les liens (même rompus, c’est là le paradoxe du film) tissent en vous à jamais. Ce documentaire au titre évoquant malicieusement Roland Barthes est le deuxième travail très personnel de la réalisatrice, qui signe par ailleurs des bandes-annonces pour la télévision italienne. En 2013, dans La Faute à mon père elle contait la rencontre et le mariage scandaleux, en 1971, de ses parents, Jean-Claude et Ségolène : lui prêtre ouvrier, elle, jeune fille de bonne famille. Elle y disait : « J’ai grandi avec la conviction que c’est dans l’aventure amoureuse que la vie se transforme en destin. »

Le romanesque comme mode de vie. On peut raconter son histoire, être intime à la limite de l’impudique et faire œuvre universelle. Dans les paroles ici prononcées, dans les regards captés, les silences aussi, dans le montage subtil (cosigné par la réalisatrice et Marina De Pedro) quelque chose de magique opère, qui nous fait remonter le temps. Une vérité, une universalité. C’est joyeux et bouleversant.

Isabelle Danel