Les selfies sont interdits sur tapis rouge. Devinez qui a transgressé sans être plaqué au sol par un vigile ?

« Et nous aussi, nous sommes là ! C’est ça, le Festival de Cannes. »

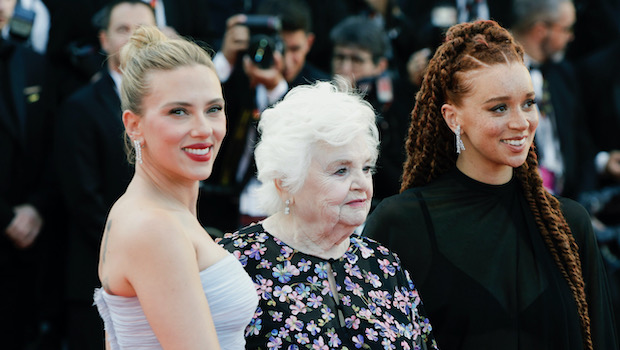

Hier soir, sur la scène du théâtre Debussy, ouvrant la section Un Certain Regard tandis que Mission impossible : The Final Reckonning se déployait sur l’écran du Grand Auditorium Lumière, la réalisatrice franco-tunisienne Erige Sehiri présentait Promis le ciel. Elle y raconte la vie terrible des réfugiés subsahariens en Tunisie, en l’occurrence des réfugiées : une pasteure ivoirienne et deux de ses protégées, l’une étudiante, l’autre sans papiers. Elles tentent de s’en sortir malgré les violentes rafles policières aléatoires, la pauvreté endémique et le racisme des autochtones, qui semblent oublier ce qu’est l’Afrique. Elles accueillent une petite fille rescapée d’un naufrage et font, un temps, famille. Aïssa Maïga, Deborat Christel Naney, Laetitia Ky et la petite Estelle Kenza Dogbo sont remarquables. On découvre des vérités inconnues et bouleversantes, mais il y a des manques, des trous, dans l’écriture et la mise en scène. Comme si la réalisatrice perdait le fil à trop vouloir remplir son film de ce qu’elle a observé en préparant et rencontrant des migrantes, avec son œil de documentariste. Fragile, mais essentiel, ainsi nous parle Promis le ciel.

Le programme d’hier était dans le ton, recentré sur le cinéma, le réel. D’hier et d’aujourd’hui. En dehors, bien sûr, du film de Christopher McQuarrie, qui a donné dans l’après-midi une master class à laquelle s’est invité Tom Cruise. En toute simplicité. Alors que ce n’était pas prévu. Mais, vu l’infrastructure que ça réclame (transports, protection), le secret devait surtout être super méga bien gardé… Créer l’événement est tout un art, à Cannes !

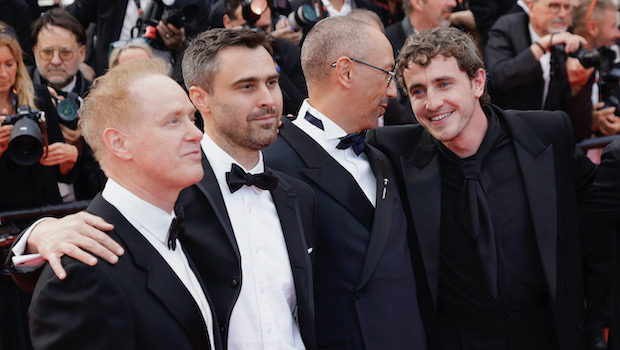

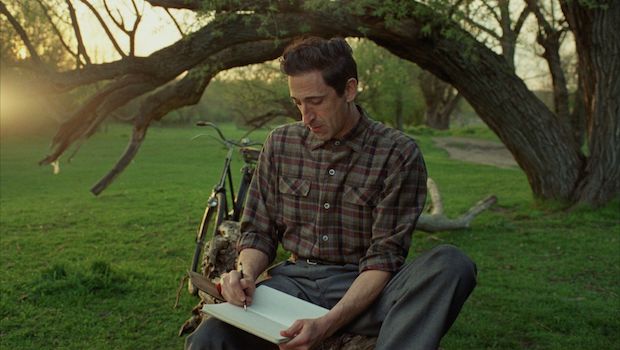

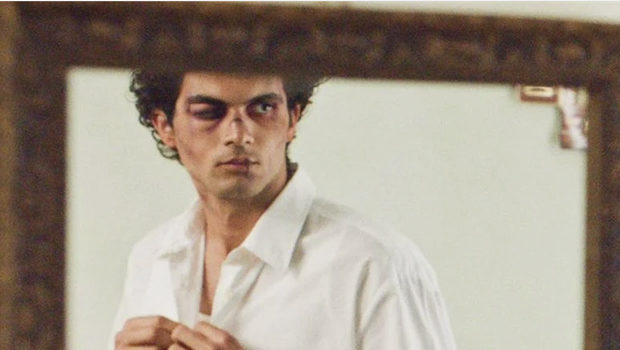

La Quinzaine des Cinéastes présentait le très beau Enzo, « un film de Laurent Cantet réalisé par Robin Campillo ». Car le premier, récipiendaire de la Palme d’or pour Entre les murs, était très malade au commencement de la production (il est mort le 25 avril 2024), c’est donc son ami Robin Campillo (120 battements par minute) qui a poursuivi le projet. Dans le sud de la France, un ado issu d’une riche famille franco-italienne s’essaie à la maçonnerie et rompt le cercle du déterminisme social et tous les codes afférents. Cette histoire de transfuge de classe à l’envers (thème traversant l’œuvre de Cantet depuis le magnifique Ressources humaines en 2000) est originale et troublante, insérée dans les cadres parfaits et la lumière sensuelle de la cheffe-opératrice Jeanne Lapoirie, habitée par des acteurs impeccables, en tête desquels le jeune Eloy Pohu est une révélation. Quant à la Semaine de la Critique, elle nous a embarqués dans les pas d’une infirmière têtue interprétée par la très très très grande Léa Drucker, dans L’Intérêt d’Adam.

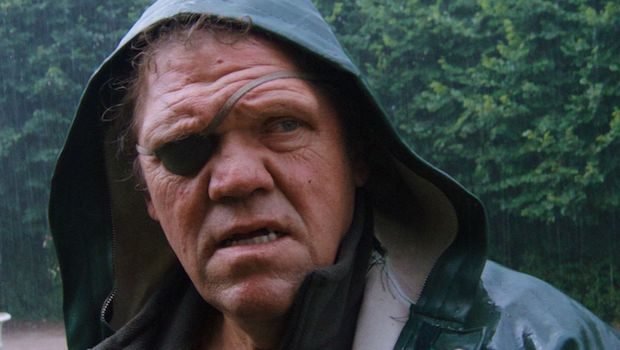

Et côté compétition aux marches du Palais ? Du sérieux, du costaud, du refroidissant, mesdames et messieurs. Ça se confirme : on n’est pas là pour rigoler. Deux Procureurs de Sergei Loznitza (Une femme douce, Babi Yar. Contexte) nous emmène « en 1937, à l’apogée de la terreur stalinienne » et nous ouvre littéralement, dès le premier plan, les portes de la prison de Bryansk. Là, un jeune procureur membre du parti rencontre un prisonnier et voit de ses yeux les ravages de la torture. Il ira jusqu’à Moscou pour dénoncer ces crimes au procureur général. L’ironie sous-jacente le dispute à l’horreur de notre savoir (oui, mon gars, ça s’est mal fini tout ça !) et, au long de ces cent dix-huit longues minutes du parcours de ce zélé inconscient, on comprend bien l’exercice de style, le côté Ivan Denissovitch du personnage (même si celui-ci, dans le roman d’Alexandre Soljenitsyne situé dans les années 1950, était enfermé au goulag) et on salue sa perfection visuelle. Dommage que l’admiration chasse (un peu) l’émotion, d’autant que parfois la durée des plans ne s’explique guère.

Le deuxième film de la réalisatrice allemande Mascha Schilinski (Dark Blue Girl, présenté en 2017 à Berlin, est inédit chez nous) dure près de trois heures et c’est une claque à retardement. Sound of Falling, il faut bien le dire, ne se donne pas facilement. Montage en quinconce de quatre périodes dans la vie de jeunes filles et de femmes habitant les unes après les autres la même ferme située (on le comprend en cours de route) en Allemagne de l’Est. Son envoûtant et terrifiant, entre grésillements de flammes et craquements osseux. Images à la texture changeante, irruption de voix off parfois non identifiées. Morbidité omniprésente et chape de plomb. C’est à nous de reconstituer ce puzzle, relié par des récurrences, des allitérations, des cauchemars éveillés et des spasmes. Des audaces parfois difficiles à appréhender, pour dire en un siècle (on passe de la Première Guerre à notre époque) la rudesse, le patriarcat, l’inceste, les travaux et les jours. Ça reste dans la tête et dans le corps, comme une expérience unique. Inédite. Chère Juliette Binoche, cher jury, ne passez pas à côté de ce film étonnant. Même s’il vous/nous en reste vingt à voir. Oui, vingt. Deux fois dix. En neuf jours.

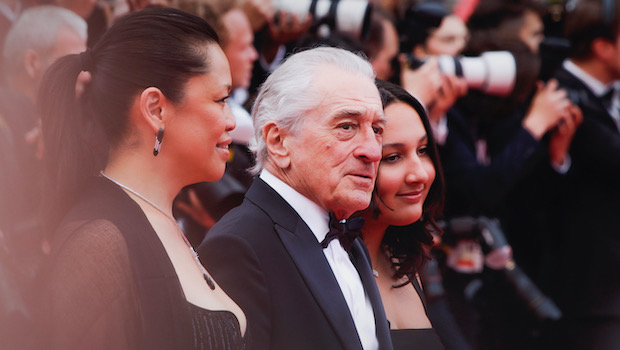

Ça y est ! Bob, Tom, Léo sont partis (ou bien prennent un repos bien mérité dans les hauteurs de Cannes, à l’abri des paparazzi ?). On va pouvoir reprendre une activité normale. Journée calme avant la folie annoncée du week-end. En attendant, mon courriel des lecteurs déborde, des calicots commencent à fleurir sur mon passage réclamant mon renvoi immédiat pour faute professionnelle. J’hésite entre les excuses publiques et la retraite immédiate dans un ashram (avec gourou cinéphile, ça existe ?). Dans ma chronique J2, j’ai fait référence à une réplique célèbre de Michel Blanc dans Les Bronzés. Mamma mia, sacrilège et miséricorde : c’était dans … font du ski !