Ça fait des Oh ! et des Ah ! On ne comprend pas. La jeune femme tourne sur elle-même, les appareils photo crépitent. C’est qui ? Une influenceuse. Fichtre.

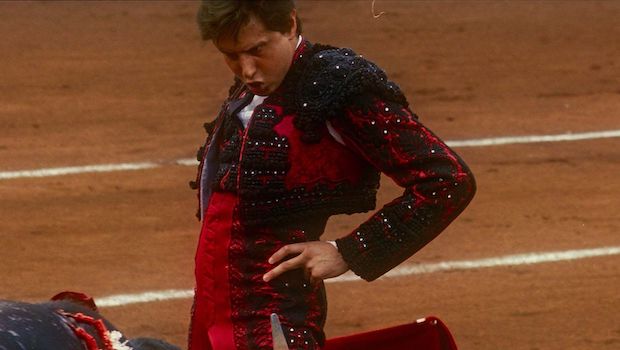

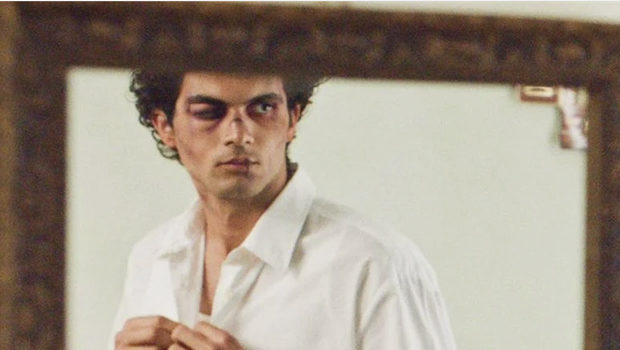

Beaucoup de fantômes dans toutes les sections de ce 78e Festival, tandis que les journalistes et critiques, à cinq films par jour (plus les fêtes, pour les plus vaillants ou les plus inconscients, c’est selon), se transforment peu à peu en zombies. En compétition avec Romeria, l’Espagnole Carla Simón (Nos soleils, Ours d’or à Berlin en 2022) poursuit la veine autobiographique d’Été 93. Son premier long suivait une orpheline de six ans élevée par son oncle et sa tante, ce troisième opus, situé en 2004, observe Marina, dix-huit ans, qui a besoin d’un papier d’état civil pour entamer ses études de cinéma et rencontre en Galice sa famille paternelle, ses oncles et tantes, ses cousins et ses grands-parents… En deux parties, le film bascule ensuite dans la personnification à l’écran de ses parents, amoureux, menant une vie de bohème et de défonce. Un chat hirsute (Palme Cat en vue ?), sorte d’Hadès félin, la guide dans le dédale des souvenirs enfouis. Car ce qui a emporté les parents de l’orpheline, c’est le SIDA, mot tabou dans la famille (qui n’est pas plus prononcé dans Alpha de Julia Ducournau, exercice de style à l’opposé du film de Carla Simon). Marina, armée de son Caméscope, observe le réel, puis, à travers le journal intime de sa mère, le recrée : c’est aussi un film sur le désir de cinéma. Romeria (qui signifie quête spirituelle, mais aussi fête populaire) est plus volontariste, moins ample que les précédents, un peu plus contraint. Moins terrien aussi, la mer étant ici omniprésente, jusqu’à trop d’éléments signifiants (la mère, la mer). Mais la débutante Llucia Garcia, au visage mouvant, encore pétrie d’enfance et hérissée de duretés, est une pure révélation.

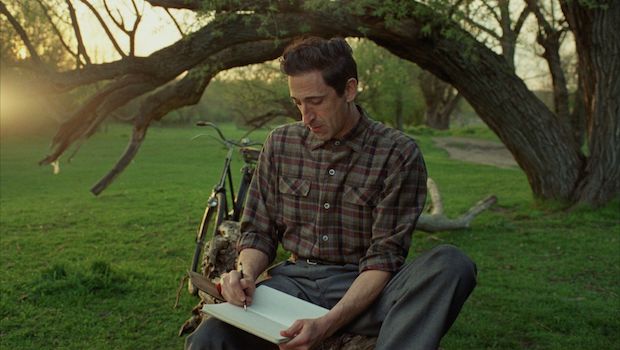

D’autres fantômes flottent dans The History of Sound du Sud-Africain Oliver Hermanus (Vivre, la série Marie & George), ce sont d’abord, avant qu’un des deux personnages ne prenne le relais, des mélopées poignantes, des histoires de garçon qui pleure une fille, de jeunes gens séparés, de parents inquiets, entonnées dans le fin fond des campagnes américaines. Frissons et vibrations : chantées a cappella, tandis que la caméra scrute les visages, elles sont d’une beauté envoûtante et nous saisissent et nous emportent. David et Lionel (Josh O’Connor et Paul Mescal, impeccables), deux étudiants chanteurs à l’oreille absolue, se rencontrent grâce à l’une d’elle, s’aiment en toute liberté et simplicité, même quand le premier part à la guerre et revient changé. Et puis, ils s’en vont dans le Maine et collectent pieusement, amoureusement, des chansons d’antan, des traces du passé, qu’ils gravent sur des cylindres en cire. Image presque carrée, cadres serrés, tons de bistres et de bruns, ambiance feutrée, excellence des acteurs : tout concourt à faire de The History of Sound, un cocon délicat, un peu suranné (et moins convaincant dans sa seconde moitié), mais emballant.

Pronostiquez, pronostiquez, il en restera toujours quelque chose. Mais avec six films à voir encore, et sans savoir comment s’harmonise le jury présidé par Juliette Binoche, impossible de dire qui aura la Palme d’or. Mais je me souviens de l’actrice recevant à Cannes en 2010 son prix d’interprétation pour Copie conforme de l’Iranien Abbas Kiarostami et tenant une pancarte où était inscrit le nom de Jafar Panahi, assigné à résidence et interdit de Jury. Je me souviens de ses larmes à l’évocation du cinéaste lors de la conférence de presse. Un simple accident est le film d’un homme qui pourrait tout craindre et qui n’a peur de rien. L’œuvre d’un cinéaste libre malgré quinze ans de privations de liberté par le régime iranien. Un simple accident est formidablement réussi et diablement politique. Il ferait une Palme parfaite. Mais il n’est pas le seul. Je vois un autre film, réalisé par un immense cinéaste brésilien, à qui, personnellement, je donnerais bien tous les prix du monde. Mais qui suis-je pour ainsi m’immiscer dans le grand tout des délibérations des jurés ?

Dans les autres sélections, ça sent l’écurie. On remballe à la Semaine de la Critique après une très belle édition emmenée par Ava Cahen, déléguée générale. À la Quinzaine des Cinéastes, ça plie ce soir. Après quelques beaux moments, et un petit bijou de premier film signé Prïncia Car, Les Filles désir. Tourné à Marseille, où la réalisatrice anime, dans les quartiers nord, des ateliers de théâtre et de cinéma, ce long-métrage semble tout d’abord formaté en tragédie grecque : une jeune femme, ancienne prostituée, revient dans son quartier d’enfance et brise le bel équilibre instauré notamment par Omar, chef de bande et animateur d’un centre pour enfants. Mais le film dérive et digresse, quitte le point de vue masculin pour le féminin, et devient un hymne à la liberté gagnée de haute lutte. Acteurs emballants (Housam Mohamed, Lou Anna Hamon, Leïa Haïchour), rythme échevelé, dialogues débités à la mitraillette et une réalité sans fard saisie, plus exactement cueillie, par la réalisatrice. Celle d’un monde qui avance, lentement mais sûrement.

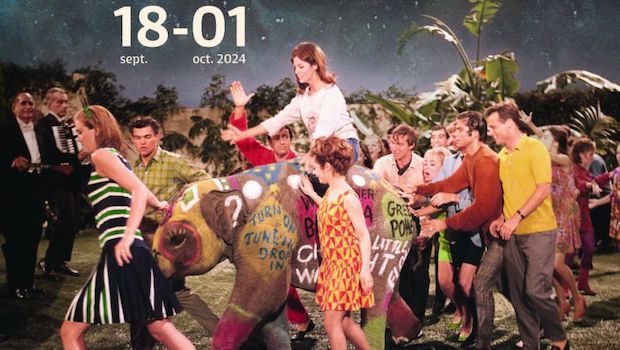

Au petit matin, les journalistes hagards, les zébrures de l’oreiller marquant encore la joue, se dirigent vers leur première projection en cherchant frénétiquement leur ticket pour cette séance dans leur téléphone saturé de QR codes. Ils croisent des oiseaux de nuit, des dames légèrement froissées, les chaussures à talon à la main, frissonnant au bras d’autres dames les yeux ombrés de traces noires irrégulières, ou de messieurs dont le nœud pap est en accent circonflexe. Il y a deux univers ici (un peu plus sans doute) qui ne se croisent que comme ça, à la faveur d’un mouvement contraire. Depuis des siècles que je viens au Festival de Cannes, autour de moi on s’exclame : « Tu vas monter les marches ?! ». Ma réponse oscille entre « non » et « surtout pas », en passant par « sauf si je suis obligée », et je crois bien que personne ne comprend. Les marches, c’est un autre circuit, une autre façon d’exister. Des marques de luxe paient des mannequins et des actrices pour s’y pavaner dans une tenue spectaculaire qui, grâce aux réseaux sociaux, deviendra peut-être virale et rapportera des sommes indécentes. Nous, journalistes et critiques de cinéma, passons nos journées, tout chiffonnés, à voir des films dans des salles à l’abri des regards. Et quand le bonheur d’une belle œuvre survient, nous sommes tout de lumière et d’éclat, nous sommes les rois de la fête, nos hourras et nos youyous se lisent dans nos textes.