George Clooney est reparti, pas un mot, pas un coup de fil. Je suis déçue…

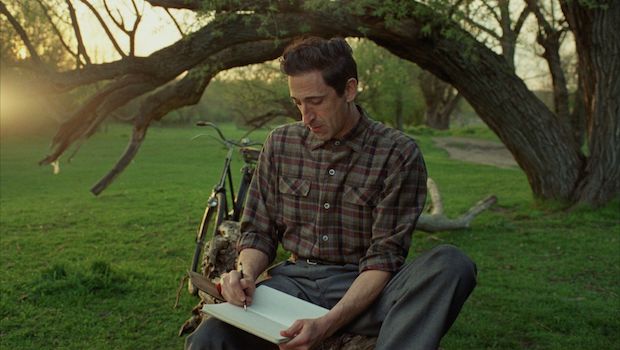

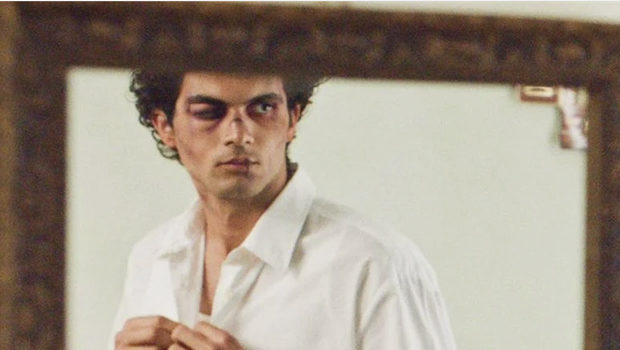

Une jeune femme pousse un cri de joie en voyant passer sur l’écran géant une actrice pourtant très connue de nos services. Ma chi è ? lui demande son compagnon. No lo so, est la réponse. Mais la joie est communicative devant le Palazzo del Cinema, même là où on ne voit « en vrai » ni le tapis, ni les stars, à part sur l’unique écran : à l’extérieur du périmètre, où le public qui a patiemment fait le pied de grue depuis le matin est entassé entre deux barrières. Les fans ici sont enflammés, c’est fascinant. Avant la projection officielle de Un anno di scuola/Une année italienne présenté dans la section parallèle Orizzonti, les comédiens présents dans la salle furent ovationnés à mesure qu’une voix céleste égrenait leurs noms. Or, si la réalisatrice Laura Samani, qui signe ici son deuxième long-métrage après le très beau Piccolo corpo présenté en 2022 à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes et récipiendaire de plusieurs prix en Italie, a une jolie notoriété en son pays, Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi et Samuel Volturno font tous leurs premiers pas à l’écran. Et c’est peu dire qu’ils sont formidables. L’histoire est celle, à Trieste en 2007, d’une adolescente arrivant de Suède avec son père. Fred se retrouve, en terminale, la seule fille d’une classe de garçons et se lie d’amitié avec trois inséparables. Ils forment bientôt un groupe soudé, mais les sentiments de Fred pour l’un d’eux chahutent leur amitié. Sur le papier, contrairement à la plupart des films vus ici, on a du mal à s’emballer. Et pourtant, le film a un charme inouï, une justesse de ton et de regard, et une subtile tendresse pour tous ses personnages. Sur les rapports des filles et des garçons, la difficulté à se positionner, à ne pas mélanger désir, amour et camaraderie, Un anno di scuola réussit à convaincre sans clichés et captiver sans afféterie.

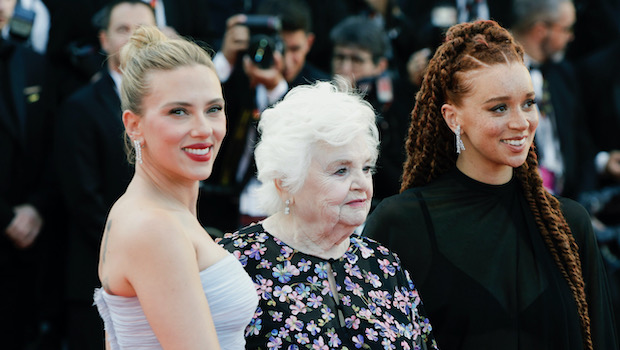

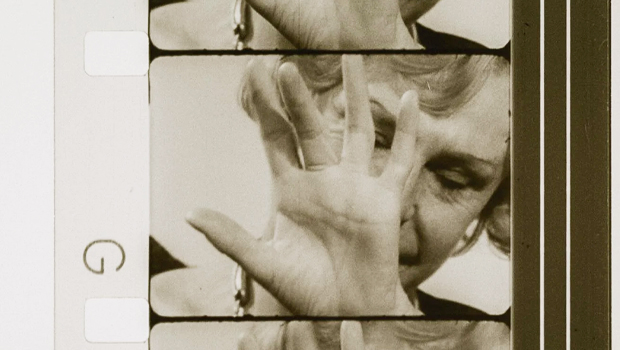

Après Werner Herzog, couronné d’un Lion d’or d’honneur en début de festival (remis, excusez du peu, par Francis Ford Coppola), c’était au tour de Kim Novak, l’éternelle Madeline/Judy de Vertigo, d’être « hommagée ». Le prix vaut pour l’ensemble de sa carrière, mais il est vrai que le film d’Alfred Hitchcock en 1953 continue d’être la référence, le Graal, la beauté absolue dans une filmographie éclair comptant aussi le sous-estimé Picnic de Joshua Logan ; un excellent Billy Wilder (Embrasse-moi, idiot) ; Le Démon des femmes, œuvre flamboyante de Robert Aldrich totalement en miroir de… Vertigo. Depuis la fin des années 1980, Kim Novak a définitivement quitté les cadors de Hollywood pour les lamas et les chevaux qui peuplent son ranch. De temps à autre, elle répond à une invitation (elle sera aussi au Festival de Deauville dans quelques jours), partage son émotion, sourit sur les photos, puis disparaît à nouveau. C’est ainsi que les stars vivent…

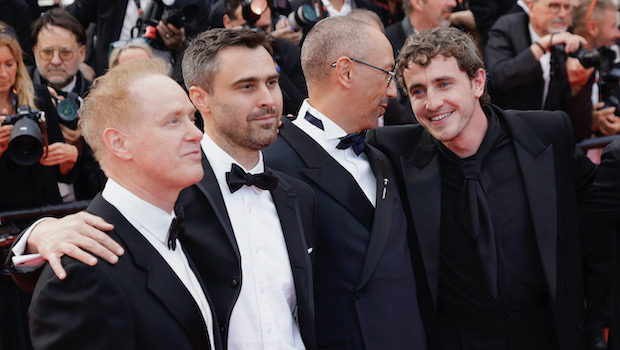

Entre Cate Blanchett en vieille fille chez Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother) et Jude Law en Vladimir Poutine chez Olivier Assayas (Le Mage du Kremlin), les films en compétition déballent perruques, postiches et déguisements à volonté… Manquent les farces et attrapes : c’est du sérieux, les gars ! Jim Jarmusch, en trois segments, raconte les liens familiaux, difficiles, délicats, complexes en tout cas. Actrices et acteurs en majesté : Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Sandler, Tom Waits… Pas beaucoup de fond pour une forme jolie, mais paresseuse avec échos (couleurs, dialogues…et skaters au ralenti) d’une histoire à l’autre : ce n’est guère suffisant pour nous transporter comme jadis Stranger Than Paradise, Ghost Dog ou Only Lovers Left Alive… Quant au Mage du Kremlin, adaptation par Olivier Assayas (cosignée avec Emmanuel Carrère au scénario) du copieux roman à succès de Giuliano da Empoli, le film parvient à rendre compréhensible les lignes de force du livre, un peu trop peut-être. Au bout du compte, cette méditation sur le pouvoir avec de vrais morceaux de faits réels dedans se déconstruit toute seule : si le personnage (fictif, mais très inspiré d’authentiques éminences grises) de Vadim Baranov (Paul Dano) n’avait pas œuvré dans l’ombre, Poutine (Jude Law) ne serait pas devenu Poutine, et si sa compagne (Alicia Vikander) ne l’avait pas trahi pour un oligarque, Baranov ne serait pas devenu Baranov. Ben tiens, une fois de plus, tout ça, c’est la faute des femmes !

Déception aussi côté Mona Fastvold, deuxième réalisatrice en compétition, qui présentait The Testament of Ann Lee avec Amanda Seyfried, soit l’histoire très édifiante (et vraie) de Mother Ann, qui créa, au XVIIIe siècle en Angleterre le mouvement des « Shaking Quackers » ou « Shakers » – du fait de leurs danses en forme de transes extatiques – qu’elle emmena aux États-Unis. Au programme, célibat, vivre ensemble et égalité des genres… Le mouvement, c’était fatal, a décliné à travers les âges : au générique final, on constate que si certaines communautés comptent encore trois cents croyants, d’autres n’en comptent plus que deux. Mais mis à part certaines scènes chantées et dansées qui dégagent une vraie énergie tellurique, la forme du récit empesé par une voix off et certaines postures à la limite du ridicule laissent pantois.

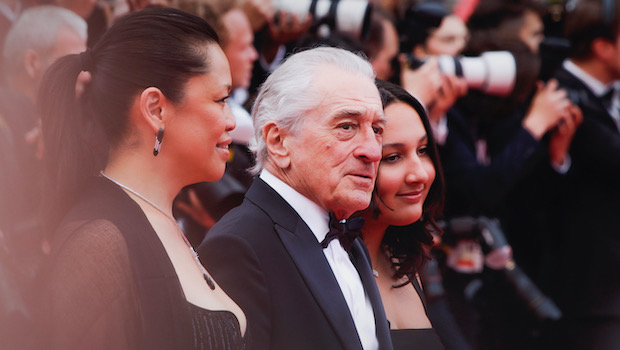

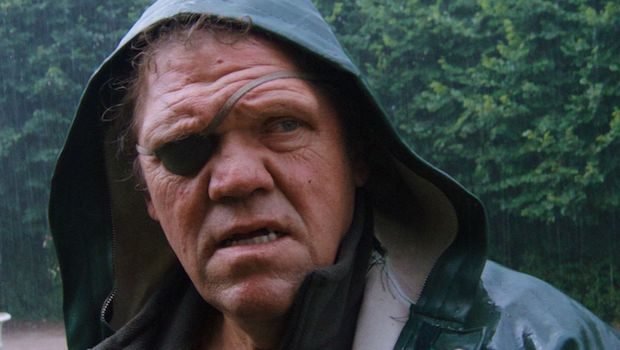

La fanitude ou fan attitude me guette. Ce soir, Al Pacino foule le tapis rouge aux côtés de Bill Skarsgård et Cary Elwes pour Dead Man’s Wire de Gus Van Sant, présenté hors compétition. Je suis au bord d’aller m’époumoner avec la foule. Quant au réalisateur de My Own Private Idaho et Elephant, il recevra, à défaut de Lion d’or d’honneur, le Prix Campari Passion… Oui, la boisson à base d’écorces d’oranges fait partie des sponsors de la Mostra. Brindizi et Spritz pour tout le monde !