Quand le festivalier tente vainement – sans avoir bu une goutte d’alcool – d’ouvrir la porte de sa chambre d’hôtel avec sa carte bancaire, il est temps de rentrer à la maison.

Chaque chose ayant une fin, il est bon d’envisager que oui, cette 82e édition du festival de Venise se termine. Et plutôt bien. Les femmes tant attendues sont là. Shu Qi, actrice capable de grands écarts du Transporteur de Louis Leterrier à Resurrection de Bi Gan en passant par The Assassin de Hou Hsiao-Hsien livre un premier film fragile mais sensible avec Nühai/Girl. L’histoire, à Taïwan en 1988, d’une adolescente Lin Xiaoli, qui s’évanouit sans cesse à l’école, tiraillée à la maison par la peur de voir rentrer son beau-père ivre mort et l’amour sans retour qu’elle porte à sa mère épuisée. Un peu linéaire, le film se déroule sans surprise, avec la rencontre d’une gamine plus délurée qui ouvrira des horizons à cette enfant mal aimée. Malgré une écriture qui aurait mérité d’être resserrée et des flash backs confus, Il y a de jolies idées et un travail du son qui rend le danger omniprésent : grondement d’une moto, bruit des pas lourds dans l’escalier, tintement des clés. Et ce crissement sous le poids d’une main vorace plaquée contre une armoire de tissus plastifiée où se réfugie, comme dans une tente, la gamine terrifiée. La notoriété de la réalisatrice (qui fut membre du jury, ici, en 2023) a peut-être influencé une sélection en compétition dont la surexposition risque de nuire à ce film sincère aux accents autobiographiques. Comme un coup de projecteur trop aveuglant.

Une autre mère non aimante est évoquée dans Elisa de Leonardo Di Costanzo (L’Intrusa), comme l’un des indices permettant (ou pas) de comprendre le geste criminel d’Elisa, qui a séquestré, étranglé et brûlé sa propre sœur. Dans un face à face avec un psychologue criminaliste français (Roschdy Zem), la jeune femme peu à peu émerge de son silence. Si le film , italo-suisse, mais presque entièrement dialogué dans la langue de Molière, peine à trouver un rythme, une pulsation. Dans cette histoire terrible contée à bas bruit, qui voudrait que chacun ait ses raisons, la composition de Barbara Ronchi est hypnotisante. Cela ne suffit guère à détrôner dans notre cœur la flamboyante prestation de Valeria Bruni Tedeschi dans Duse, mais qu’en sera-t-il pour le jury ? Mystère et boule de gomme. Les pronostics vont bon train. Qui aura le Lion d’Or ? Ma ! Chi lo sa ? Tandis que depuis plusieurs jours, les oracles, voyants et « supputateurs » de tout poil affirment que The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania sera « forcément » au palmarès, des rumeurs, alimentées sur les réseaux sociaux par les spectateurs des projections de la veille attribuaient hier la récompense vénitienne suprême, avant même la projection officielle, au septième long de la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi : Silent Friend. Récipiendaire de la Caméra d’Or du Festival de Cannes en 1989 pour Mon XXe siècle, et d’un Ours d’Or en 2017 au Festival de Berlin pour Corps et âme, elle a, pour le moment, ici même, reçu hier soir le prix FIPRESCI de la critique internationale.

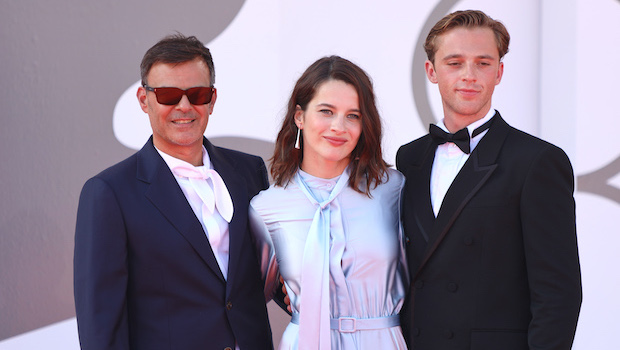

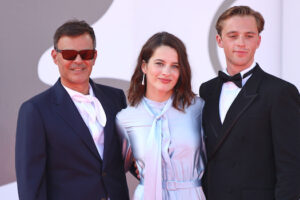

Silent Friend (dont le titre allemand Stille Freudin nous révèle que cet ami silencieux est une amie) est une coproduction majoritairement européenne qui parle mandarin, anglais, allemand… et aussi le langage des plantes et des fleurs ! L’amie silencieuse du titre est un majestueux Ginko Biloba datant de 1830, trônant au milieu du jardin botanique d’un campus allemand. L’arbre précède dans le temps les protagonistes des trois histoires (situées en 1908, 1972 et 2020) qui s’entremêlent ici comme ses racines majestueuses, et l’on sait qu’il leur survivra. Il y a, du début à la fin de ce film de 2 h 27, parfois abscons et très touffu, quelque chose d’envoûtant. Au-delà du propos sur la nature qui nous aide à comprendre qui nous sommes et de l’indispensable connexion à entretenir entre les êtres vivants par tous les moyens possibles, de la parole aux ondes électrique, ce qui se passe sur l’écran est de l’ordre de la magie. Ce film a une façon bien à lui de combler notre désir de nouveauté, et il nous fait oublier ses défauts (une partie plus faible dans les années 1970 et parfois trop de messages qui brouillent les messages). Une formidable énergie sous-tend la partie en noir et blanc où nous suivons Grete (superbe Lena Wedler) première femme à entrer dans cette université malgré le machisme ambiant et le mépris goguenard des professeurs qui lui font passer l’examen devant sa connaissance approfondie des travaux de Carl Von Linné. Elle ira ensuite apprendre la photographie et trouver un autre moyen de regarder le monde. La partie contemporaine, où la solitude frappe soudain le chercheur coincé – pour cause de pandémie de covid 19- avec pour seuls compagnons un gardien patibulaire et toute la flore alentours ne va pas sans une certaine lenteur. Mais le toujours très charismatique Tony Leung Chiu-wai (In the Mood for Love de Wong Kar-Wai) nous emporte dans ses silences et ses sourires et, malgré son absence sur le tapis rouge hier (et le fait qu’il reçut il y a deux ans un Lion d’Or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière), on le verrait volontiers recevoir un prix d’interprétation.

Sauf si, bien sûr, le jury attribue le félidé précieux (et ailé) au film lui-même. Mais qui suis-je donc pour « oracler » et supputer ?

Isabelle Danel