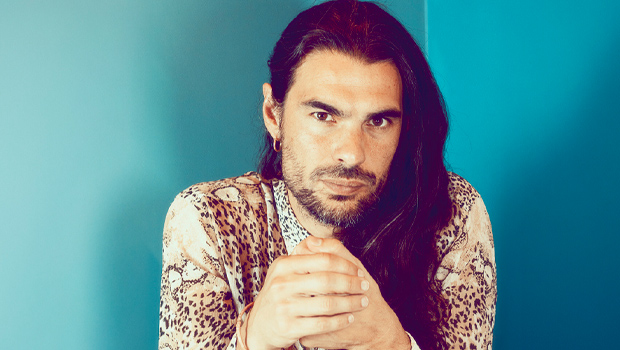

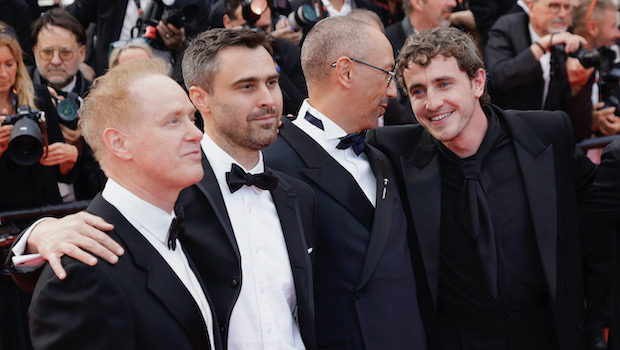

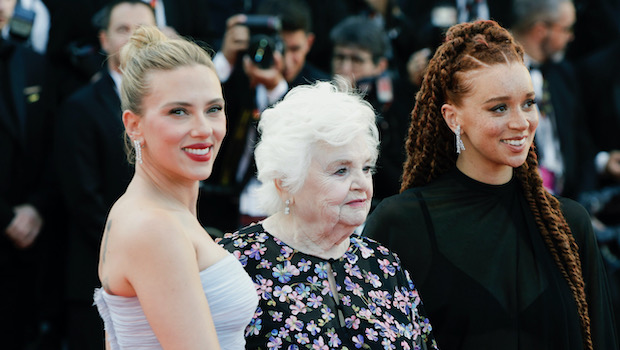

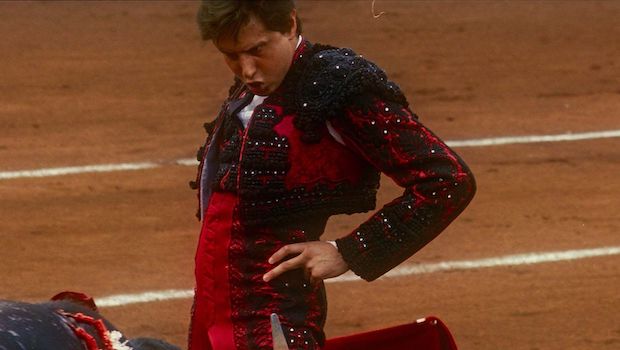

Belles retrouvailles avec le cinéaste Oliver Laxe pour son film Sirât (lire notre critique), Prix du Jury 2025 et l’un des coups de cœur de la Bande au dernier festival de Cannes. Alors que Sirât connaît un immense succès en Espagne depuis le mois de juin (400 000 spectateurs et 40 copies en salle encore aujourd’hui), le film sort enfin sur les écrans en France.

Je veux me connaître un peu mieux. Mon cinéma en est la preuve : je relie mon travail à une recherche personnelle. Mes films, du moins Sirât, c’est un peu de la psychothérapie. Dans l’idée qu’il y ait quelque chose qui dépasse le cinéma.

Quand cela s’est passé, la séquence était déjà écrite. On a senti que nous étions connectés à quelque chose… Quand on écrivait en 2018 et 2019, on avait imaginé que des militaires pourraient arriver avec des vêtements blancs. On se disait qu’il pourrait y avoir une pandémie. Et puis, quand la pandémie est arrivée, on s’est dit qu’il fallait changer le scénario parce que c’était trop naturaliste, trop lié à l’actualité. En revanche, lors des événements en Palestine, nous n’avons pas ressenti que c’était nécessaire. Et en tout cas, je n’ai jamais été dans une fête durant laquelle je m’étais imaginé que quelqu’un puisse venir un jour nous flinguer…

Au Maroc, non. Le pays est beaucoup plus sûr.

Personnellement et par principe, je trouve grotesque de se déconnecter de la douleur du monde en allant en « teuf ». En même temps, je comprends que la douleur est parfois tellement forte qu’il est normal qu’on veuille se déconnecter. Et même si, très souvent, la fête est le moyen de se connecter à la douleur, aux cicatrices, le faire à côté d’une des plus grandes prisons ouvertes au monde, là, oui, c’était vraiment grotesque…

Ils sont accusés de quoi ? De danser ? De célébrer la vie ?

Il faudrait quoi ? Se pendre à un arbre ? Il faut arrêter de chercher à l’extérieur les faux coupables d’un désordre intérieur. J’ai réalisé un film sur des incendies. Je suis « techniquement » un pompier et je viens de réaliser un film sur le milieu de la fête. Je crois que je suis légitime pour parler des deux. La première chose que tu fais quand tu es pompier, c’est d’aller dans les zones brûlées. Il n’y a aucun risque. Les politiciens et la presse devraient surtout arrêter de défendre le mythe du progrès. La plupart des « teufeurs » habitent à la campagne. Ils n’habitent pas en ville, c’est ça le problème. La faute vient du manque de politiques face au dépeuplement des campagnes. Et aux politiques européennes reliées à l’élevage et à l’agriculture : ce sont ces politiques intensives qui ont dépeuplé la campagne.

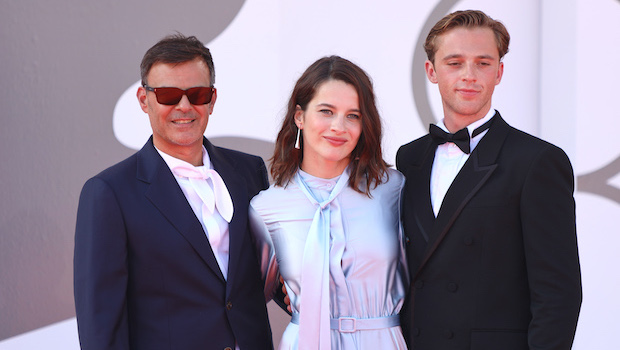

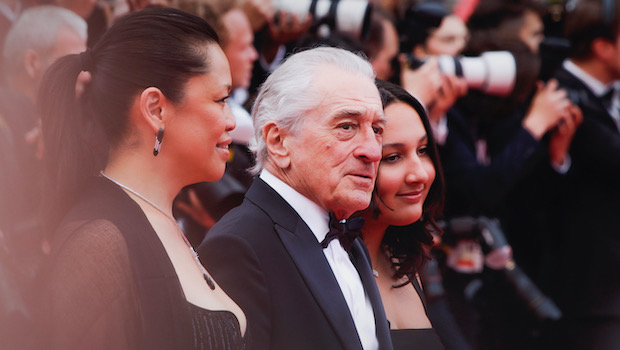

On a eu un beau rapport. Ils ont voulu m’aider. Ils ont été discrets et ont mis la meilleure énergie. C’est une famille, donc ils ont un respect de l’auteur. Ils ne sont pas intervenus sur le scénario, que Pedro a beaucoup aimé. Il est venu à l’avant-première. Il a adoré le film.

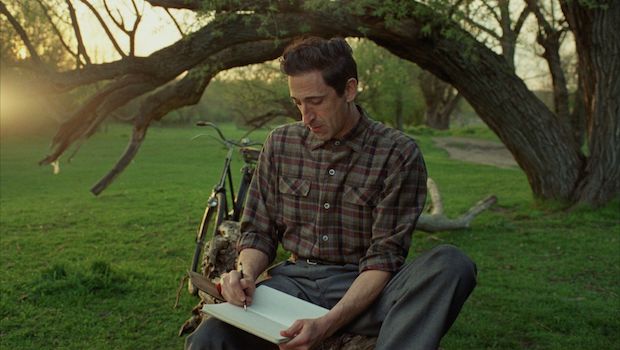

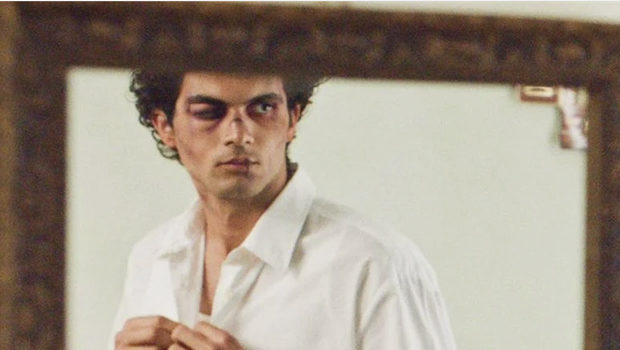

C’est très lié. J’ai fait des essais avec des non-professionnels pour son rôle, mais très vite, j’ai senti que j’avais besoin de quelqu’un avec de l’expérience, qui pouvait m’aider depuis l’intérieur même des scènes. Il faut mettre beaucoup d’énergie avec les acteurs non professionnels et j’avais besoin d’un allié. J’ai commencé à chercher et Sergi était finalement la personne idéale. C’est quelqu’un qui a la capacité de faire tomber les masques, qui travaille un certain naturalisme. Il n’effectue pas un travail technique. Il suit son instinct.

Depuis le début, je sais que j’ai une sensibilité particulière avec l’image. La manière dont je les conçois. Je les ressens, elles m’habitent. J’ai toujours confiance en moi à ce sujet. Et après, je ne sais pas… Je pense qu’il y a quelque chose de téméraire en moi aussi dans ma psychologie… Quelque chose de sauvage, une inadaptation forte, que j’étudie dans mes études de psychothérapie Gestalt. Nous sommes dans des temps où les gens ont très peur. De même, les réalisateurs, les artistes… Bien évidemment, je suis connecté à ces peurs et à mon ego, mais ma pratique ne me fait pas tellement calculer. En tout cas, de moins en moins pour être davantage connecté à mon intuition. Sirât est un film très anachronique. C’est un film qui pouvait se faire dans les années 1970, mais en 2025, c’est bizarre. La constellation de gens autour de Sirât et, avant tout, le défi esthétique, philosophique, physique que ce film propose n’est pas habituel. C’est par ailleurs ce que j’entends le plus des gens : « On ne voit plus des films comme ça », « Ça donne de l’espoir ». En Espagne, nous venons de faire 400 000 entrées. Cela a été un phénomène social. Les gens en ont parlé, ceux qui aimaient, ceux qui n’aimaient pas. Le film a vraiment fait débat.

En Espagne, il y a une expression « me rompió la cabeza », ça veut dire : « ça m’a donné une claque ». Une grosse claque quand même. C’est une expression que j’aime bien parce qu’elle sous-entend que je suis arrivé à marquer le public à un niveau logique et rationnel. Cela veut dire qu’avec Sirât, nous sommes parvenus à inviter le spectateur à utiliser d’autres niveaux de conscience et, à travers les images, à faire une espèce de psychothérapie sous LSD.

En tant qu’étudiant en psychologie, je pars du principe que nous sommes tous cassés. Mais les teufeurs le savent, tandis que, nous, nous ne le savons pas. Nous sommes plus attachés à une image idéalisée de nous-mêmes. Les teufeurs représentent mieux l’état d’esprit de l’être humain en 2025, selon moi. Un être humain plus honnête, plus proche de sa vérité. Et je vois en eux quelque chose qui me touche, notamment le fait qu’ils ont quand même besoin de transcendance. Et ce besoin n’est peut-être pas exprimé de la meilleure des manières, ils n’ont peut-être pas les meilleurs outils, car enfin, c’est très difficile d’être dans une démarche de transcendance aujourd’hui, à moins d’avoir une pratique spirituelle très orthodoxe, très rigoureuse. Sinon, pour le reste, c’est très compliqué. C’est donc quelque chose qui me touche : cet être humain va, comme il l’a fait durant des milliers d’années, danser dans des lieux pour prier et faire une catharsis avec son corps, célébrer sa blessure et sa petitesse, avec son incapacité à se transcender. Tout ça me parle en ces temps.

C’est plus ou moins récent. J’ai commencé ce projet en 2012, 2013, quelque chose comme ça, en visitant des fêtes durant cette période. J’avais déjà des images de ce projet en tête. C’est lors de soirées, en dansant, en écoutant de la musique, que j’ai développé intérieurement le scénario.

Tout à fait. Je me souviens d’une célébration à Agsz, une palmeraie où j’habitais dans le sud du Maroc. J’y suis allé avec des copains musulmans et Saïd Aagli (l’un des acteurs de Mimosas) est venu avec moi. Quand ce dernier a vu tout ce monde, il s’est exclamé : « Ceux-là, ce sont les musulmans du futur ». Ça m’a marqué. On a passé un peu de temps avec eux, on a fait des voyages en camion. J’ai senti qu’un dialogue très respectueux et très admiratif s’instaurait. Les punks posaient plein de questions à Saïd, qui possède une spiritualité et une sagesse très fortes. Et lui, bien évidemment, il aimait en retour leur spontanéité, l’innocence, la pureté de ces teufeurs. Leur sagesse aussi. Durant les dix ans où j’ai vécu au Maroc, tous les étrangers que j’ai rencontrés étaient des touristes. Même ceux qui y habitaient depuis trente ans. Des touristes. Cela veut dire qu’ils ne sont pas sortis de leurs maisons. En revanche, les seuls véritables voyageurs, c’étaient les raveurs. Les seuls qui avaient un vrai intérêt pour l’autre, qui cherchaient sincèrement à les comprendre. C’étaient les seuls à faire l’effort de parler cinq ou dix mots d’arabe. Ils m’ont touché. J’ai vu en eux une vérité. Voilà, c’était un peu ça, le début du film. Assumer deux réalités qui sont moi : j’aime la techno et j’aime le Coran.

Il y a quand même beaucoup de communautés spirituelles. Plus ou moins new age, malheureusement. J’aime ce que saint François d’Assise a dit : « La grâce se trouve surtout chez les exclus ». Les exclus, au sens « disgracieux ». Il y a des saints partout dans les bas-fonds.

En fait, je me suis rendu compte que j’ai toujours eu une attirance pour des gens qui vivent des réalités éloignées de moi. J’ai toujours l’impression de regarder les choses avec distance. Mais à la fin, je me rends compte qu’il s’agissait de me rapprocher de moi-même. Il y a une sorte de jeu de miroirs, en définitive. Dans la dimension de la blessure, je suis plus proche d’un teufeur que de n’importe quel cinéaste.

C’est une des choses que je préfère. Vous n’avez plus les stress du tournage et du reste. Ce n’est pas tellement un problème extérieur, mais intérieur. L’angoisse de savoir où vous allez est la plus importante. Si vous allez tenir le coup, si vous avez le bon geste artistique ou pas, surtout dans un contexte où tout le monde (et c’était le cas) vous dit : « Où tu vas ? ». Le film n’a pas été bien compris au stade de l’écriture.

Oui. Par exemple, en France, on a été traités comme des clochards… Après, c’est très courant de ne pas être choisis pour être financés. Cela arrive à presque tout le monde. Mais au vu de ma trajectoire, trois films primés à Cannes, on devrait quand même me recevoir et m’écouter. Au moins me donner l’occasion de défendre mon film.

Comme je vous l’ai dit, j’ai écrit et développé des idées en dansant, sur des dancefloors avec de la musique électronique. Après, à l’écriture, j’avais en tête des musiques qui m’inspiraient. Jusqu’à présent, je n’avais jamais pu travailler avec un compositeur. Et là, je ne voulais pas non plus un compositeur au sens classique. Leurs musiques sont instrumentales, faites pour raconter quelque chose, pour souligner une narration. Je voulais de la musique « qui évoque », non pas qui « dit » quelque chose. Car, sinon, c’est purement décoratif comme la plupart des compositions de films. J’ai donc fait un casting de musiciens et de producteurs de musique électronique. Et David était la personne avec laquelle je me suis le mieux entendu. On a échangé beaucoup de morceaux et beaucoup parlé du film. J’avais été très clair sur le voyage auquel je voulais inviter le spectateur : passer d’une techno très physique à de la musique ambiante, plus existentialiste, puis finir avec de la musique sacrée, métaphysique. C’est un peu le parcours qu’on voulait faire avec le film. Et donc, cela m’a beaucoup stimulé de pouvoir travailler avec quelqu’un comme David et d’aller aussi loin. On avait soixante pour cent des musiques finales prêtes pour le tournage. Cela nous a pris un peu plus de temps pour d’autres séquences, notamment celle de la cérémonie. On a fini d’ailleurs très près de la date de projection à Cannes. Je suis content d’être crédité pour cette composition.

Non, mais j’ai une sensibilité musicale et je l’ai découverte en travaillant avec David.

Je dirais que je suis plus proche de l’image quand même. Pourquoi je n’ai pas tellement besoin d’écrire mes films, pas tellement besoin de développer les personnages, ni d’avoir beaucoup de dialogues ? Parce que mes images parlent, elles évoquent. Même si mes films sont très épurés, pourquoi est-ce suffisant ? Parce que j’ai la force de protéger la fragilité des images qui apparaissent au début du processus créatif. C’est à dire que je sais m’arrêter à temps. Je ne mets pas de la rhétorique et des intentions narratives ou conceptuelles dans toutes mes images. Les images sont trop souvent prostituées dans le processus d’écriture ou au stade de la préproduction. Elles arrivent mortes au montage, car l’auteur y est trop présent, caché derrière : il y a mis trop de rhétorique, trop d’idées, trop d’intentions. Les images ne peuvent pas porter autant de poids, elles s’épuisent, se dessèchent. Je crois que si mes images peuvent naître, évoquer ou parler à différentes dimensions, c’est simplement parce que je sais m’arrêter à temps. Et je fais confiance aux images comme je fais confiance au spectateur.

C’est juste que ces images de moi-même dansant sur un dancefloor il y a dix ans, je les ai gardées, elles sont là, dans le scénario. Et c’est l’essence du film. C’est de là que le film s’exprime.

Propos recueillis par Olivier Bombarda