Les visiteuses de Rachida Brakni

La comédienne tourne son premier film, produit par Capricci. Elle en donnait lecture du scénario au festival Premiers Plans d’Angers, en janvier dernier. Un film de prison, de l’autre côté de la liberté, une histoire de femmes, un jour d’été caniculaire, dans les couloirs qui mènent aux parloirs de Fleury-Mérogis. Des femmes viennent voir un père, un fils, un frère, un amoureux. De sas en sas, elles avancent, enfermées dans un huis clos tendu, étouffant et oppressant.

Je ne me suis jamais rêvée derrière la caméra, mais j’avais cette histoire en tête depuis longtemps. C’est peut-être ça, être réalisateur : mettre en scène une histoire que l’on a en soi. Et mon histoire, qui ne se place jamais du point de vue des détenus mais de celui des femmes, je ne l’ai jamais vue au cinéma. Quand on va dans une prison d’hommes, il n’y a, de l’autre côté, que des femmes, des mères, des sœurs, des épouses, des compagnes, des filles. Elles portent toutes un vécu différent, et ce brassage m’intéressait. La prison, contrairement à l’école, reste un lieu où se mêlent des cultures sociales. C’est une micro-société, avec les hommes d’un côté, les femmes de l’autre.

Il y a dix ans, j’ai connu cet endroit en allant voir régulièrement quelqu’un qui était détenu. Tout de suite, j’ai eu envie de faire un film sur ce lieu, ce temps de visite où personne ne se juge, où on ne sait rien de l’autre, rien de ce qu’a fait l’homme qu’on vient voir, de l’autre côté, son mec, son frère ou son père. Il existe une grande pudeur entre ces femmes qui se retrouvent d’une certaine manière elles aussi enfermées et paient les conséquences des actes de personnes auxquelles elles sont liées.

À Fleury-Mérogis, il y a aussi bien des condamnés pour crime que pour une barrette de shit. Et ici, les gardiens vivent à l’intérieur, dans la prison, dans des logements de fonction, ou juste à côté, dans la cité voisine, à La Grande Borne par exemple. La prison est leur quotidien et ils ne sortent au mieux que pour traverser un parking et aller de l’autre côté des barbelés, dans leur immeuble.

Ce n’est pas l’histoire d’une confrontation ou d’une rencontre avec les prisonniers. Je reste sur le point de vue des visiteurs et j’aime l’idée que mes personnages féminins évoluent tout au long du film. Je m’attache à elles et montre ce qu’elles font pour améliorer le quotidien des hommes en prison, apportant de la bouffe, des médicaments, parfois des portables, des barrettes de shit, de l’argent. Sur ces femmes rejaillit aussi la tension dans la prison, ces bruits que l’on entend, comme la sirène hurlante, dont on ne sait pas si c’est une prise d’otages, une tentative d’évasion, ou autre chose. En toute fin, j’ai l’image d’un plan : on n’aperçoit que les jambes des hommes, en bas de jogging, puisque c’est en général la tenue qu’ils portent de l’autre côté.

J’avais écrit un personnage particulier pour Daniel Darc, dont j’étais proche. C’est Jim, un personnage de musicien couvert de tatouages, tellement onirique que l’on ne sait pas s’il existe. À la fin, on ne le voit pas dans une cabine de parloir, il est dans le couloir et il joue de la musique et on ne sait pas très bien s’il va rencontrer quelqu’un ou se diriger vers la sortie. J’ai conservé ce personnage, après la mort de Daniel. J’avais besoin d’une tronche. L’autre seul homme présent est un homme détaché de tout.

Ce n’est pas un documentaire dans la mesure où il y a une trame et des personnages. Je veux même que ce soit un vrai film de cinéma, avec un sens du cadre et de la couleur. Mais je veux aussi une vérité, comme on en voit chez Kéchiche. Je veux beaucoup d’improvisation et je veux montrer ce qui se passe à côté des personnages, ce qui est en train de se jouer pour le reste du groupe. Tout le monde restera tout le temps sur le plateau et il y aura deux caméras, l’une attachée à la scène, et l’autre filmant ce qui se passe autour. Je me servirai autant des images de l’une que de l’autre.

J’ai eu parfois des images avant d’écrire, d’autres me sont venues en écrivant, d’autres après avoir écrit. Je sais par exemple le plan que je veux tourner après le franchissement du premier portique de sécurité. Je sais aussi que je vais montrer le côté répétitif et rituel de ces visites, semaine après semaine.

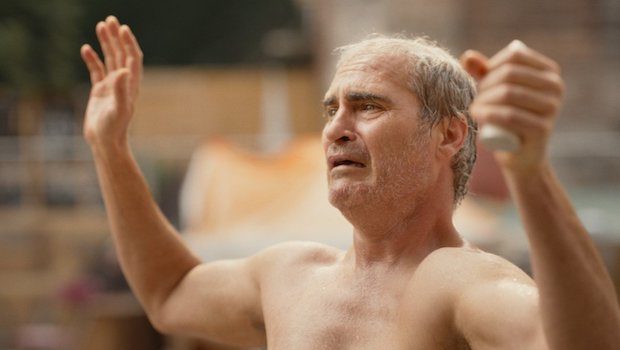

À du théâtre ou à du cinéma de Lars Von Trier avec le génial Dogville. Je pense beaucoup aussi à Sydney Lumet pour filmer mes personnages écrasés de chaleur, accablés, les visages décomposés. Il faut faire jouer réellement cet accablement avec des radiateurs à fond. Que les acteurs éprouvent physiquement la chaleur et ne fassent pas semblant.

J’ai eu l’autorisation de tourner les extérieurs à Fleury-Mérogis, mais il n’est pas possible de filmer de l’intérieur. Le tournage va avoir lieu dans un ancien hôpital psychiatrique désaffecté à Neuilly-sur-Marne, sur le site de l’établissement Ville-Évrard où Antonin Artaud avait été interné. C’est intéressant, parce que du point de vue de l’architecture, des espaces, la prison et l’hôpital psychiatrique ont des conceptions identiques.

J’ai choisi beaucoup de non-professionnels. Je n’avais pas envie de têtes connues pour un projet comme celui-là, avec des actrices jouant un accent étranger. J’ai choisi des femmes qui n’avaient jamais vu une caméra de leur vie, et des acteurs de théâtre pour jouer les gardiens. Et je n’ai pas non plus voulu jouer dans mon film, même si l’un des personnages, Nora, ressemble à ce que j’étais il y a une quinzaine d’années. J’ai rencontré les femmes de mon film dans la rue, dans les bars, dans des associations de femmes. La plupart ont été confrontées un jour à la prison ; c’est très troublant. J’ai travaillé avec elles sur des lectures du scénario, mais je ne les ai pas toutes réunies, pour que la rencontre ait lieu vraiment devant la caméra. Je travaille avec des petits groupes et en répétition dans le décor une semaine avant le tournage, pour voir les mouvements de caméra.

Je trouve bizarrement que c’est plus simple ! Les nanas que j’ai choisies ont toutes une personnalité ou un caractère qui correspond à un personnage. Elles sont elles et elles ne composent pas. Cela n’aurait pas eu de sens de faire autrement. Je n’ai pas de tête d’affiche, alors je fais un film avec une économie de moyens, dans l’urgence, un film fauché qui se concentre sur l’artistique (narration, dramaturgie, histoire…) et ne dépense pas tout son budget en cachets. Je suis d’une totale liberté.