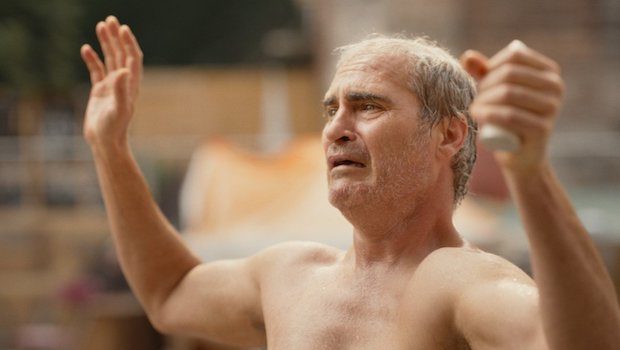

Il est actuellement à l’affiche de trois films : Diplomatie de Volker Schlöndorff (depuis le 5 mars), Aimer, boire et chanter d’Alain Resnais (en salle le 26 mars) et La Bête et la bête de Christophe Gans (sorti le 12 février). André Dussollier y incarne trois rôles contrastés : le consul suédois Nordling (qui affronta le général, allemand von Choltitz, chargé de faire sauter Paris en août 1944), un paysan taiseux, un père protecteur. Trois personnages, trois voix et phrasés distincts, évoqués dans cette conversation où il fut question de hasards, d’écoute, de vertige et de silence. Un échange à lire, le timbre d’André Dussollier en mémoire, histoire de donner le la…

de Joséphine Baker, un tonitruant « J’ai deux amours, mon pays et Paris ». 17 ans plus tard, vous voilà confronté, d’une autre façon, à ce même personnage. D’autres liens fortuits ont-ils été ainsi tissés le long de votre trajectoire professionnelle ?

Oui, en effet, c’est amusant, ce genre d’écho. Je n’aurais, bien sûr, jamais pu me douter à l’époque du film d’Alain Resnais que je jouerai un jour une pièce qui parlerait de ce sujet. Il y a quelque chose de très curieux dans cette vie virtuelle qu’on mène par le biais des rôles : il y a souvent des échos entre les personnages que vous jouez et ce que vous vivez réellement. Quelque fois, l’accident ou le drame qu’on redoute dans la vie réelle vous est offert à travers une fiction. Ça m’est arrivé quelquefois et c’est une sensation très étrange.

Oui, ce n’est pas un hasard, j’aime ça. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que certains auteurs, comme Claudel, ont été diplomates. Les diplomates et les hommes de lettres ont l’amour des mots en commun. Il faut savoir les manier pour convaincre. Moi, c’est ce qui me fascine le plus. Ceux qui ont le pouvoir des mots nous ouvrent des fenêtres sur des mondes hermétiquement clos.

Oui et c’est pour ça que j’aime la radio. Ça excite l’imaginaire. On est aujourd’hui abreuvé d’images, on lit passivement, on subit un peu. Moi, j’ai été élevé sans télévision, la radio était très présente chez moi. C’est Orson Welles qui disait que la radio avait ceci de supérieur au cinéma qu’elle offrait un écran plus large. Par la voix et le silence, on peut faire croire à une situation, à un suspense et j’adore ça. Ce sont deux éléments assez minces et fragiles. Cela dit, je préfère le cinéma et le théâtre qui permettent de s’exprimer en entier, mais pourquoi pas, aussi, faire croire à une histoire par le biais de la voix.

Oui, quand je joue Staline, je vais me rapprocher d’une voix sourde, d’un phrasé terrifiant, presque atonal. Si je joue le père de Tanguy, je vais être dans une espèce d’éclat et d’irritation, je suis donc plus dans les aigus. Chaque personnage a sa voix propre. Et quand je commence à travailler un personnage, c’est d’abord sa voix qui le matérialise.

Dans le film de Resnais, je joue un paysan qui a du mal avec les mots justement, qui est plus terrien, plus dans le silence que dans les mots ! On est proche du borborygme. C’est, bien sûr, le contraire dans Diplomatie où tout est feutré, où la voix doit être charmeuse, pleine de nuances pour faire entendre non seulement les arguments, mais aussi l’émotion. L’enjeu est si fort avec ce risque de voir Paris détruit que c’est aussi de sa vie à soi dont on parle. Dans La Belle et la bête, c’est tout à fait différent, c’est la figure paternelle qui se veut rassurante, la voix est donc chaude. Tout cela vient naturellement, au fur et à mesure du travail. C’est ça l’invention, la création, cela naît du travail. On peut se laisser surprendre en travaillant : je me souviens que dans Mélo d’Alain Resnais, je devais jouer un sentiment de jalousie que, dans la vie, la pudeur m’aurait empêché d’exprimer. Le personnage parlait beaucoup, il était très jaloux et l’assumait. Moi, dans la vie, j’aurais masqué ça par un sourire. En jouant cela, j’ai ressenti des sensations inédites pour moi. C’est bizarre, ce sentiment que des rôles, parfois, vous révèlent, un peu, à vous-même. Ce sont de petits voyages intérieurs.

Je ne sais pas. Avant la pièce, puis le film, je ne connaissais pas Niels. Pour moi, Niels, c’était un bloc dans la vie. C’est quelqu’un de vrai, d’authentique, qui ne parle pas beaucoup, mais qui, lorsqu’il parle, dit quelque chose qu’il pense vraiment, avec beaucoup d’affirmation. C’est très agréable d’être face à un acteur comme cela, engagé, qui veut aller au centre de la vérité, sans faire de concession. J’aime cette démarche et cette façon d’être. C’est ainsi que nous nous sommes accordés, en partageant des valeurs communes, sur le théâtre, sur la manière de travailler. Les personnages étaient le plus important pour nous, et non nos ego, donc peu importe si on était de dos, etc. Nous étions réunis par le fait que nous mettions nos personnes au service de nos personnages.

On n’entend pas sa propre voix, on n’entend pas la manière dont elle résonne. Un jour, j’ai demandé à un orthophoniste ce qu’était pour lui une belle voix et il m’a répondu : « une belle voix est une voix sincère ». C’est la sincérité d’une voix d’un Jacques Brel qui est complètement dans son expression qui fait que sa personne se révèle, existe, au-delà de son apparence. C’est ça qui devient le plus frappant et qui touche.

Non, mais il y avait des choses, par exemple, chez Niels, chaque soir, qui se jouait dans sa voix… Pourtant on ne s’est jamais parlé de nos vies, mais il y avait certains endroits où sa parole résonnait de façon extrêmement personnelle, notamment quand son personnage parlait de son père et de son grand-père. C’est la première fois que j’évoque cela et je ne l’ai jamais fait avec lui, par pudeur. Je ne dévoile rien en disant cela, mais quelque chose chez lui m’a profondément touché. Fatalement, un comédien, lorsqu’il joue, lorsqu’il dit des phrases qui ne sont pas les siennes, mais celles de son personnage, il le fait avec sa vérité à lui, et dans cette vérité, il y a quelque chose qui résonne et qui raconte son histoire. Évidemment, Niels Arestrup n’est pas Choltitz, il n’a pas eu à vivre cette situation, mais quelquefois, dans les mots qu’il disait, qui appartiennent à Choltitz ou à Cyril Gely, l’auteur, il mettait des choses de lui, de son histoire personnelle, qui faisait que, soudain, il y avait un écho. Et chaque soir, je me disais : mais qu’est-ce qui s’est passé avec son père et son grand-père ? Il y avait quelque chose de très intime qui se jouait et qui était très émouvant.

Oui, c’est comme au tennis. J’y joue quelquefois et il m’est arrivé de rattraper des coups extraordinaires de façon tout aussi extraordinaire, alors que je suis un piètre joueur. Lorsque Niels Arestrup disait ainsi des choses fortes, sensibles, qui étaient au cœur de ce qu’il ressentait, évidemment, je lui répondais avec la même vibration, comme si je voulais lui rendre, de façon très masquée, le cadeau qu’il venait de me faire.

Vous savez, il m’est arrivé souvent, notamment avec Pierre Arditi dans Mélo d’Alain Resnais, d’avoir plus de conversation avec un acteur quand il joue que dans la vie. Dans la vie, tout le monde, acteur ou non, nous portons un masque. Tandis que lorsqu’on joue, nous, les comédiens – et c’est peut-être pour cela qu’on est comédiens – on ne peut pas tricher, on se doit d’être sincère et cette sincérité-là, elle me touche, car j’ai le sentiment que l’autre se raconte à moi. C’est très étonnant.

Oui, bien sûr. Il m’est arrivé de jouer des pièces et de ressentir un écho très fort et très étrange avec le public dans la salle. C’est un rapport très singulier que peut ressentir le spectateur, comme le metteur en scène qui nous observe et nous écoute. C’est ce qui est fascinant dans ce métier de fiction et de virtualité : la vérité se balade toujours quelque part. C’est un vertige. C’est magique.

Je suis comme un enfant quand je regarde faire un magicien. Je sais que c’est un art qui se travaille. Il m’est arrivé de jouer un magicien et j’ai donc appris quelques tours. J’ai bien vu que c’était avec les mots, avec les gestes que j’étais possédé par le magicien et que je pouvais, moi aussi, posséder le spectateur.

Oui, moi je suis né dans un pays de montagne où il y a du silence. L’hiver, lorsqu’il y a de la neige partout, la neige assourdit tout et là, vous êtes dans le plus beau des silences.