Faisons un rêve

Entretien avec Axelle Ropert, réalisatrice de Tirez la langue, mademoiselle

Elle a le regard aiguisé et le parler précis. Axelle Ropert fut longtemps critique de cinéma (aux Inrockuptibles, à la revue La Lettre du cinéma et à l’émission Le Cercle sur Canal Plus), avant de devenir scénariste, puis réalisatrice. Dans Tirez la langue, mademoiselle, son second long-métrage après l’émouvant La Famille Wolberg, elle place une femme d’une beauté picturale entre deux frères inséparables dont les trajectoires vont diverger. Un triangle amoureux, un drame urbain hors du temps qu’elle dessine et filme avec élégance et minutie.

Dans la vie, je suis très rêveuse. J’ai besoin d’avoir mon temps de rêverie dans la journée. J’aime passer une heure dans un café avec un journal, à regarder passer les gens. J’aurais beaucoup de mal à faire un travail qui m’oblige à rester des heures dans un bureau. J’ai vraiment besoin de ces petites échappatoires que sont les rêveries, et oui, le film est né de ces instants à ma fenêtre, du fait que j’ai beaucoup marché dans mon quartier, que peu à peu, il y a une espèce de rapport onirique avec lui qui s’est développé. Pourtant, mon quartier – celui, chinois, du 13e arrondissement de Paris – n’est pas du tout propice à la rêverie : ce sont de grandes tours, c’est contemporain, assez moche et sale, ce n’est pas du tout bucolique comme le Marais. Mais pour rêver, je n’ai pas besoin de solitude et de verdure, j’ai besoin de voir des gens qui font des choses.

J’ai un goût particulier pour les films qui ont le sens du détail. J’ai peu de goût pour les films très abstraits, à quelques exceptions près, comme les films de Gus van Sant. Je suis très marquée par la Nouvelle Vague française et dans ces films, les cinéastes avaient le goût du détail. Truffaut, Chabrol et Rohmer étaient très précis, très pointilleux. L’abstraction n’est pas une vertu du cinéma français, sauf peut-être chez Godard, mais chez lui, c’est plus du lyrisme que de l’abstraction. Dans un film, je suis très attentive à des petites choses dans les décors ou les costumes ; dès que c’est précis, ça m’intéresse énormément. Et dans mes films, j’essaie de faire ça. Le départ naît d’une rêverie très nébuleuse, mais après je suis très méticuleuse sur les décors, les costumes, les dialogues, les positionnements de caméra, pour que tout cela ne soit pas flottant.

Très facilement et très vite. Je suis contre la douleur dans l’écriture du scénario et contre le temps infini à passer à l’écrire. Pour moi, un scénario doit être écrit en un an maximum et si les choses viennent douloureusement, pour moi, c’est plutôt mauvais signe. Un scénario qui naît facilement est plutôt de bon augure. Je ne suis pas du tout fascinée par les gens qui mettent dix ans à écrire un scénario ou qui engagent dix mille scénaristes. Je trouve qu’au final, ça donne des films embourbés. Je suis plus admirative des gens qui écrivent très vite. Sacha Guitry avait écrit Faisons un rêve en deux jours, c’est un modèle pour moi, un modèle inaccessible, mais un modèle !

Quand je commence à écrire, je deviens une éponge, une espèce de radar en alerte perpétuelle. Je sens que je capte tout, que tout fait sens, que tout peut être réutilisé et inscrit dans le scénario. Je suis dans un tel état d’alerte qui fait que, même quand je ne suis pas à mon bureau, quelque chose que je vois dans la rue, que je lis, peut prendre un sens et être incorporé. Pendant des semaines, tout fait écho. C’est assez fatigant d’être dans cet état-là ! Et très souvent, les meilleures idées que j’ai, ce n’est pas en étant devant mon ordinateur, mais en me promenant dans la rue, en étant à un dîner ou à une fête : tout d’un coup,

j’entends un truc qui me fait penser à autre chose et me donne une idée. Les idées me viennent par observation du monde. Ça se tricote comme ça dans ma tête.

C’est une situation fictionnelle forte et paradoxale. Pour La Famille Wolberg, c’est l’histoire d’un père qui adore sa famille, mais dont la famille se disloque. Pour Tirez la langue, mademoiselle, ce sont deux frères qui s’adorent et qui sont obligés de se séparer. Pour Tip top que j’ai coécrit avec Serge Bozon, ce sont deux femmes intellos plongées dans un commissariat macho. C’est toujours une situation très simple au départ, avec un paradoxe au milieu dont découle la dynamique.

Sur la question du conte, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout quelqu’un d’enfantin. Il y a d’ailleurs très peu de films sur l’enfance qui me satisfont. Mais fondamentalement, je pense que le cinéma a à voir avec l’enfance et que c’est un art de l’innocence. Je suis très obsédée par cette idée. Dans mes films, il n’y a aucune psychanalyse, aucune sociologie, pas d’arrière-pensées. C’est aussi ce qui peut leur donner un aspect un peu vieillot, je pense. Ce ne sont pas des films qui ont l’air instruit, érudit ou prémédité. Ce pourrait être des films du début du XXème siècle, des films de quelqu’un qui ne sait pas ce qu’est la psychanalyse ou la manipulation et qui a un rapport très direct aux choses. Mes personnages ne sont d’ailleurs pas très contemporains. Ils ne sont pas menés par le ressentiment. La sexualité n’est pas un enjeu en soi. Il y a une espèce d’innocence dans ces personnages qui pourraient appartenir à un roman du XIXème siècle.

En fait, je pensais faire mon film en argentique, car je ne jure que par ça. Je hais le numérique et je trouve que c’est une chute esthétique du cinéma qui nous a été imposée par les tyrans industriels. Il se trouve que j’ai tourné mon film en numérique pour des raisons financières. Avec ma chef-opératrice, Céline Bozon, qui a 35 ans et qui a la double expérience du numérique et de l’argentique, on a décidé de lutter de toutes nos forces contre la médiocrité du numérique, contre cette espèce de platitude, d’excès de définition, de côté gélifié, pour retrouver la sensibilité de l’argentique. On a donc beaucoup travaillé sur les couleurs, la matière, en numérique. On a rajouté du grain. On a cherché à déréaliser cette image clinique et triviale qu’on a en numérique. D’où le côté un peu détouré dont vous parliez, qui donne un côté onirique à l’image.

Pour le précédent film, j’avais en tête les films de Minnelli, le grand cinéma classique et glamour américain. Pour celui-ci, on s’était donné pour modèles des petits films new-yorkais. Je voulais retrouver la sensation de quartier qu’on peut avoir dans certains de ces films. Notre modèle était Frankie & Johnny avec Michelle Pfeiffer et Al Pacino. J’adore ce film et cette histoire d’amour qui met un temps fou à démarrer. Avec Céline Bozon, nous avions l’envie de « new-yorkiser » le 13e chinois de Paris ! Notre autre modèle était La Valse des pantins de Martin Scorsese avec ses tons rouges et bleus, où l’on retrouve ce New-York très intime.

En tout cas, ce qui est sûr, c’est que je n’ai pas de goût pour le cinéma sur-cadré, très millimétré. Cette sévérité du cadrage n’est pas quelque chose que j’aime. Mais j’aime la précision. Céline Bozon se moquait de moi, car je parlais toujours de cocon. Il fallait que les plans soient « cocons », qu’ils protègent les personnages, sans être implacables. Je voulais que les plans isolent et adoucissent.

Oui, c’est quelque chose de romanesque, qui a trait avec l’apparition et le fantasme. Je fonctionne comme ça dans la vie : j’ai des flashs, je vois des scènes. Je fonctionne par épiphanies. Je vois un visage, avec un effet d’encadrement. Mes personnages tombent amoureux par flash. C’est la définition du coup de foudre : une apparition qui vous saisit.

Mes personnages sont comme moi : ils sont rêveurs et marchent beaucoup. Ils ont aussi quelque chose de vaillant. Je suis très sensible à la notion de courage qui est totalement démodée. C’est une vertu à laquelle je suis très sensible dans la vie. Mes personnages pour moi sont des petits êtres courageux. Il me fallait les montrer en train de traverser les intempéries.

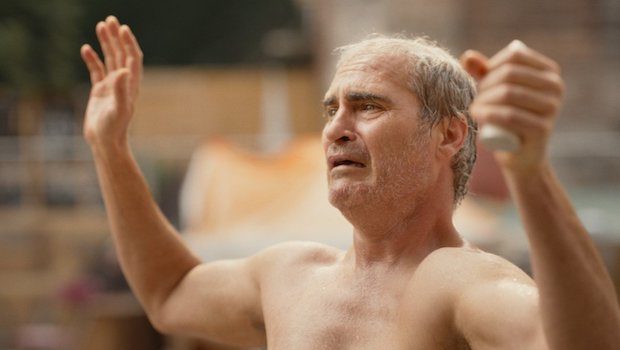

Pour moi, la qualité des voix est essentielle au cinéma. Peut-être plus que le physique. Je suis très sensible à la beauté physique chez les actrices, beaucoup moins chez les acteurs. Je trouve que c’est moins important et ça tombe bien, car je trouve qu’il y a peu de beaux acteurs dans le cinéma français. Les acteurs que je préfère ne sont pas spécialement beaux, mais ils ont une voix. Je juge d’une scène à la voix, aux intonations, beaucoup plus qu’aux expressions du visage. J’ai recruté Cédric Kahn parce qu’il a une voix extraordinaire de crooner italien que je trouve hyper sensuelle. En plus il n’en a pas conscience, donc il n’en joue pas et cela lui donne un côté rude que je trouve hyper sexy. Laurent Stocker a une voix mélodieuse d’acteur technique. Et Louise Bourgoin, c’est marrant, parce qu’elle a une voix qui ne correspond pas du tout à son physique. Elle a un visage de grande fille, un peu tragique. Elle est brune avec un nez fort, une grande bouche et elle a une voix de gamine qui la complexe. Elle la travaille beaucoup pour la baisser. A l’oreille, je sentais quand elle était dans les graves ou dans les aigus et j’y étais très sensible. Sur le plateau, j’ai les yeux ouverts, mais j’entends beaucoup plus que je ne vois. Et quand la voix est mal placée, je le sens tout de suite.