/ Entretien paru dans le numéro de mai 2015 de BANDE A PART, magazine de cinéma /

Ce sont des retrouvailles. Avec des personnages, garçons et filles, qui avaient vu le jour en 1996, dans un film devenu emblématique d’une génération, Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle). Dans Trois souvenirs de ma jeunesse, Arnaud Desplechin fait ressurgir, des années plus tôt, Paul Dédalus, sa petite amie Esther, ses parents, ses copains d’enfance et d’adolescence, dans un Roubaix à la lumière douce. Du nord de la France au Tadjikistan, en passant par l’URSS, Paul se souvient de son passé. Ce beau film joue à chat avec les souvenirs, trouve le juste équilibre entre mélancolie sourde et présence revendiquée des êtres et des matières qui les entourent.

Écoutez le synopsis du film lu par Arnaud Desplechin :

Oui, un petit peu, de façon épisodique. J’ai souvenir d’une phrase de spectateurs à l’attention de Mathieu Amalric lors d’une projection en salle de Comment je me suis disputé… : ils voyaient Mathieu très drôle devant eux et lui ont dit : « Paul Dédalus, c’est vous, vous êtes le même dans la salle qu’à l’écran ! ». Et Mathieu avait répondu : « Pas du tout. C’est moi qui imite Paul Dédalus ! ». Je crois assez au fait qu’on imite les personnages plus qu’ils ne nous imitent. C’est nous qui ressemblons, avec le temps, aux personnages que nous avons inventés.

Les personnages ne préexistent pas. Je ne pars pas avec un person-nage en tête. J’attends la rencontre avec l’acteur. Avant, ce n’est que du papier. Ce n’est pas seulement l’acteur, c’est tout le processus du casting pendant lequel on se pose des questions de façon différente de celles qu’on se pose quand on est écrivain. En tant qu’écrivain, je ne commence pas avec un personnage, mais avec quelques a priori, et puis c’est en écrivant que je le découvre. Il y a comme ça deux personnages qui me sont chers : Paul Dédalus et Ismaël Vuillard (dans Rois et Reine), deux personnages que j’ai inventés et avec qui je m’entends bien. Il y a un trait qui me fascine chez Paul Dédalus, c’est son caractère prévisible. Lorsqu’il dit quelque chose, il le fait. Dans Trois souvenirs, lorsque les trois types l’attendent pour lui casser la figure comme il l’annonçait, il sort et se fait tabasser. Ce caractère prévisible, je ne l’avais pas envisagé au départ, c’est venu au fur et à mesure de l’écriture, en lien avec mes a priori.

Oui, c’est aussi son côté vieux garçon. C’est très rigolo de voir son côté très appliqué.

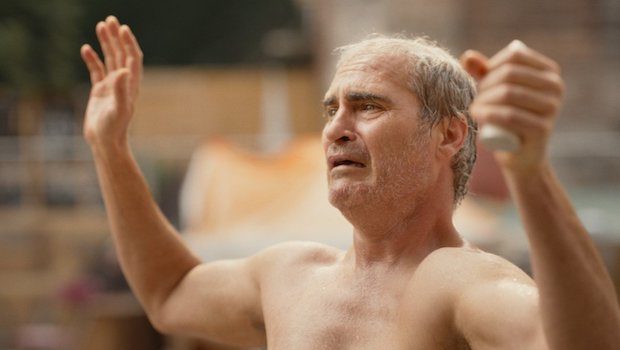

Ça tient plus, de façon générale, à mon rapport aux personnages masculins. J’aime bien les voir tomber, il y a un côté burlesque, indigne, ridicule et dans cette chute, je vois une ascension, je les vois monter dans mon estime à mesure qu’ils se blessent. Quand j’ai travaillé avec Quentin Dolmaire sur Trois souvenirs, on n’a jamais parlé de mes films, mais dans la scène où il apprend la mort de son professeur et où il s’évanouit, Quentin m’a dit: « Ah tiens, je me demandais quand j’allais tomber dans le film ». Je me suis dit qu’il avait sans doute vu quelques-uns de mes films !

Très sûrement, ça interagit, mais pas de manière savante, plutôt d’une manière émotive ou réactionnelle. D’une manière générale, je fais mes films contre les précédents. Pour Trois souvenirs, j’avais le projet en notes depuis un moment. Sortant de Jimmy P., où je tournais avec deux stars, puis La Forêt, où je tournais avec des acteurs virtuoses de la troupe de la Comédie-Française, je me demandais si je saurais faire un film avec des gens qui n’ont jamais joué au cinéma. Sachant que je ne peux pas modifier ma façon d’écrire. Je ne sais pas écrire pour l’improvisation, je ne sais pas filmer pour attraper le naturel des gens. J’admire ça chez Larry Clark, par exemple, mais moi je ne sais pas faire ça. Allais-je savoir créer cette utopie, cet espace avec ces jeunes gens, avec lesquels j’ai plus de trente ans de différence d’âge ? Il y avait donc un désir très fort d’aller vers des gens qui n’excellent pas, en réaction à mon film précédent, La Forêt. Ça me faisait très peur, mais ça me rendait heureux. Je me demandais où cela allait me conduire.

Je bois beaucoup de café en écrivant, ou du « Coca life » ! J’écris en deux temps, seul et avec des gens, depuis La Vie des morts. J’ai écrit avec Noémie Lvovsky, Pascale Ferran, j’ai toujours travaillé avec des gens. Là, j’ai écrit avec Julie Peyr, avec laquelle j’avais aussi écrit Jimmy P. et travaillé un peu sur Un conte de Noël. Julie est plus jeune que moi, ce qui m’importait pour ce film. J’apporte un matériel anxieux, que je fais seul, des fragments, des bouts de scène, des aspirations, des dialogues, que j’ai écrits à la main sur papier, si je suis au café, ou écrits à l’ordinateur, si je suis chez moi. Ce matériel, je l’écris n’importe quand. La journée, je n’arrive pas à écrire. J’écris soit très tard, soit très tôt, dans des moments d’anxiété. Et quand je coécris avec quelqu’un, c’est en journée, à des horaires normaux. Les séances trop longues ne servent à rien, au bout de trois-quatre heures, la concentration peine. Puis, en fin de journée, il y a tout un travail de ressaisie. Quand je travaille avec Julie, j’improvise devant elle. Elle note. Je regarde ses réactions. Je fais le clown et elle note, puis elle m’envoie le matériel que je reprends le soir.

Tout le temps. Et quand j’improvise aussi. J’ai besoin du brouhaha autour de moi. Je n’aime pas écrire dans le silence et la concentration. J’ai besoin que quelque chose d’autre se passe. Les musiques n’ont pas besoin d’être liées au film. Pour Trois souvenirs, j’ai écouté beaucoup de Schumann, pas mal de Neil Young et du hip-hop.

Je suis très sensible au son. Mon maître, parmi tous les maîtres, est Miloš Forman, qui est pour moi le cinéaste le plus sensuel qui soit. Il est très ingrat de filmer le papier. Là, par exemple, il y avait tout un travail dans le choix des papiers, car on filmait beaucoup de lettres manuscrites. La chose que je cherche plus que tout quand je fabrique un film est que l’on se souvienne de choses sensuelles, d’un tissu, d’une lumière, du grain d’un papier, de l’encre pas encore sèche, de matières. J’y suis infiniment attentif pendant le tournage. Pour autant, il y a des cinéastes secs qui me fascinent au plus haut point et qui m’apportent un autre vertige sensuel : je pense à Truffaut, évidemment, qui se présente comme un cinéaste d’idées. J’arrive à aimer pareillement Forman et Truffaut, mais ils correspondent à deux moments différents de mon travail : la netteté de l’expression, que j’apprends toujours chez Truffaut, et la profusion de la sensualité qui me fascine chez Forman.

C’était un coup heureux du destin. Je ne savais pas trop quel serait le métier des parents d’Esther pendant l’écriture du scénario. Je savais qu’ils étaient un peu plus fortunés que la famille Dédalus, sans être riches. On cherchait des maisons, des petits commerces, car je refuse de tourner en studio. On cherchait surtout un commerce au rez-de-chaussée et un premier étage pour une scène qui se passe au balcon. Et on a trouvé cette boutique merveilleuse, mais je ne pouvais pas imaginer que les parents d’Esther soient marchands de tissu, à cause de À nos amours de Pialat, c’était trop inhibant, je n’avais pas le droit ! Mais mon chef déco, Toma Baqueni, a pris énormément de photos et il y avait un côté tellement beau plastiquement, tellement sensuel que peu à peu on est tombés amoureux de ce décor et je me suis laissé convaincre. Et comme Roubaix est une ville de textile, ça marchait bien.

Oui, c’est la lumière du Nord qui agit très fort sur les peaux. Ce sont des choses qui m’ont marqué enfant et que je revendique fièrement. Pour autant, mes personnages sont souvent enfermés et vont peu dehors.

Oui, Esther est belle et laide en même temps. Il faut qu’elle apparaisse des deux façons. C’est le moment où elle s’affiche. La lumière est très douce sur son visage.

Avec les voix, j’essaie de ne pas tricher. Quentin a une voix qui me fait penser à Charles Denner. Une voix hors du temps. Quand je l’ai rencontré, je me suis dit que ce type était inclassable, c’est un film d’époque à lui tout seul. Son élocution est très singulière. En plus, il n’a pas peur des mots. Il y a une musicalité extrême dans cette voix grave, qui est plus grave que celle de Mathieu Amalric. Mathieu a vu le film récemment et m’a dit : « Il m’a imité ! ». Mais non, cela vient du fait que Mathieu, Quentin et moi essayons d’imiter Paul Dédalus. Chacun, on l’imite à notre façon, mais j’ai une façon singulière d’écrire ce personnage, qui fait qu’il n’y a pas mille façons de jouer ce texte. Souvent, comme le rôle était lourd à jouer et que Quentin était jeune et inexpérimenté, je lui disais : « Accroche-toi à moi, écoute comment je te parle, accroche-toi à la moindre de mes intonations, sers-toi ! ». Moi, je joue de manière histrionique, sans inhibition, je n’ai aucun sens du ridicule, je porte le ridicule, je rentre dans l’eau froide en poussant des gloussements, de sorte que les acteurs soient plus nobles après moi ! Je me prends la honte et eux, ensuite, se récoltent les lauriers ! Quentin s’est donc accroché à moi avec sa personnalité à lui, ce qui a créé cette musique singulière. Pour en revenir aux voix, je repense à une anecdote avec Nicolas Cantin, l’ingénieur du son. C’était sur le tournage d’Un conte de Noël. Catherine Deneuve n’aime pas beaucoup les micros HF, parce qu’on doit les accrocher dans le corsage, c’est très intime, elle n’aime pas ça. On tournait un plan large en travelling dans la salle à manger entre Deneuve et Emmanuelle Devos, qui parlaient en préparant les couverts en argent. L’ingé son me fait écouter le son et je m’exclame : « Quelle horreur, Catherine, on dirait un film de Rivette ! ». Tout résonnait, c’était sec, on était au théâtre, il fallait absolument un micro HF. Je pensais à l’horreur que ressentait Robert Bresson pour le théâtre ! Tout à coup, cet amour du cinéma français pour la perche me faisait horreur. Quand j’entends la voix qui résonne dans la pièce, je n’entends plus que le lieu et non le corps. Avec le HF, il y a plein de bruits impurs qui m’intéressent énormément, en particulier le grain qu’on attrape quand les acteurs bougent. Tout le travail au mixage consiste à doser. Le HF permet de ramener du corps. La perche ne me ramène que du théâtre. C’est pour ça que je me méfie du son français, soit disant plus pur à la perche, je préfère le son américain réalisé au HF.

Je me souviens d’un son pathétique dans son Jeanne d’Arc. On voyait Jean-Louis Richard avec des gants bleus en fausse soie. Pendant qu’il parlait, lui, le méchant en face de la sainte, il se frottait les mains d’un air concupiscent et on entendait le bruit de la fausse soie qui résonnait à cause de la perche ! Quelle horreur ! Changez-moi ce tissu et arrêtez-moi cette perche ! Il faut mettre cette perche au rancart ! Mettez-moi des HF pour être sur la voix. Tout ce son, c’est du théâtre, pas du cinéma ! Ce son m’est toujours resté avec un frémissement d’horreur.

Oui, bien sûr. Entre Amalric et Dussollier dans Trois souvenirs, il y a un concours de basses qui est magnifique à enregistrer.

Pas naturel. Je vous disais que j’écris avec de la musique. Je n’aime pas la campagne. Je n’aime pas beaucoup le film de Bergman, Le Silence. Mais le refus des mots de Liv Ullmann dans Persona me touche au cœur. Le silence au cinéma me semble être une pose. Les êtres humains fabriquent du bruit. Les rires, les sanglots, les paroles, tout ça me fait vibrer et me fait sentir plus fort un être humain. Mais si un silence a une valeur pleine, comme dans Persona, là, ça me transporte, c’est le plus grand tour de force. Je préfère voir les films muets avec musique que dans le silence. Le murmure du piano me protège.

Ça va ! Ma voix a bien des défauts, mais je m’y suis habitué. Pour Comment je me suis disputé…, j’avais demandé à des acteurs de faire la voix off, mais ça s’est terminé avec la mienne. C’est un outil avec lequel j’arrive à travailler facilement. Sur Un conte de Noël, j’étais content, car j’avais réussi à ce que ce soient des acteurs qui prennent ma voix, et là, j’aime bien, car la voix off, la mienne, arrive très tard, c’est un murmure qui accompagne le récit.

Oui, plus doucement encore. Emmanuelle Devos m’a dit une fois : « De toute façon, on ne comprend rien à ce que tu dis, je n’écoute que la musique que ça fait et pas du tout les mots, ça me suffit ! ». Mais quand je joue les scènes devant eux, c’est très hystérique, je crie, car j’essaie de sortir du sens de chaque mot. Je parle très doucement quand je parle aux acteurs, mais je parle plus fort quand je leur joue les scènes.

Oui, je suis un peu familier. Pas trop. Je suis tactile pendant les prises pour réconforter les acteurs, pour qu’ils sachent que je suis là, qu’ils ne sont pas tout seuls pendant le temps de la performance. Je suis en dessous de la caméra et je leur touche la cheville ou la main pour leur dire que c’est bien, qu’il faut continuer. Si ça ne les gêne pas, bien sûr. Je leur parle aussi beaucoup, je murmure, je souffle le texte si j’ai peur qu’ils l’oublient, ce qui est un cauchemar pour l’ingénieur du son qui doit enlever mes interventions ensuite. C’est l’équipe technique qui doit se taire, qui est spectatrice. Moi, je ne suis pas vraiment spectateur, je suis entre les deux, entre acteur et spectateur.

Oui, j’aime beaucoup Miloš Forman ! La qualité du maquillage chez Forman, c’est vertigineusement bien ! C’est un des plus forts. Dans Amadeus, vous pleurez, tellement c’est beau. Vous sentez chaque grain, chaque poudre, c’est super bien fait. J’ai besoin d’être là pour vérifier le maquillage. Sur La Vie des morts, mon premier film,je lisais les textes de Dreyer, qui expliquait qu’il ne fallait aucun maquillage et je regardais les films de Bergman qui, eux, sont très maquillés ; du coup, je ne savais pas comment faire. De toute façon, on n’avait pas d’argent pour se payer une maquilleuse. Donc, dans ma grande mansuétude, j’ai décidé que les filles avaient le droit de se maquiller, à condition que je surveille, mais pas les garçons. Et au bout de deux jours de tournage, j’ai réalisé que les garçons se maquillaient en cachette. Je les attendais donc avec un gant éponge le matin pour leur enlever le maquillage, car je voulais leur visage brut, avec leurs rougeurs. Aujourd’hui, j’ai besoin de surveiller le maquillage, et je reprends aussi le texte le matin, je le rafraîchis, donc j’aime bien être là aussi pour être sûr que les comédiens acceptent mes corrections.